L’EIOPA ha lanciato il primo stress test sugli istituti previdenziali: esso coprirà 17 paesi e almeno il 50% dei rispettivi mercati nazionali.

Comunicato stampa

Pagina web stress test

Pagina web valutazioni quantitative

L’EIOPA ha lanciato il primo stress test sugli istituti previdenziali: esso coprirà 17 paesi e almeno il 50% dei rispettivi mercati nazionali.

Comunicato stampa

Pagina web stress test

Pagina web valutazioni quantitative

L’ESMA ha aperto una consultazione sugli obblighi di compensazione previsti dalla normativa EMIR.

L’EBA ha aperto una consultazione sugli standard tecnici delle esposizioni da finanziamenti specializzati. La consultazione terminerà l’11 agosto.

La Consob ha pubblicato il n. 9 del Risk outlook. Il Rapporto analizza i primi effetti dell’expanded asset purchase programme (EAPP, cosiddetto quantitative easing) della BCE sui mercati finanziari, le possibili ricadute sulla crescita economica e i rischi che possono compromettere la ripresa nell’area euro.

L’avvio del quantitative easing della BCE è stato accompagnato da un impatto immediato sui mercati finanziari dell’area euro …

A inizio gennaio la BCE ha annunciato l’estensione del programma di acquisto di titoli emessi dal settore privato, in particolare ABS e covered bonds, anche ai titoli pubblici denominati in euro. Il programma, attivato all’inizio di marzo, è destinato a durare almeno fino a fine settembre 2016 o comunque fino a quando l’inflazione non sarà tornata stabilmente su livelli prossimi all’obiettivo di medio periodo della BCE (ossia attorno al 2% annuo). Gli acquisti mensili di titoli (pubblici e privati) potranno attestarsi sino a 60 miliardi di euro per un ammontare complessivo di circa 1.140 miliardi di euro (di cui 900 miliardi di titoli riferibili a istituzioni pubbliche). Per quanto riguarda l’Italia, in base alle prime operazioni effettuate dalla BCE sul mercato secondario, si può stimare che l’acquisto di titoli pubblici raggiungerà 150 miliardi di euro circa (equivalente all’11,6% delle titoli in circolazione e al 30% circa delle emissioni previste per il biennio 2015-2016).

Il miglioramento delle aspettative indotto dall’annuncio del quantitative easing si è subito riflesso nell’andamento dei corsi azionari. Nonostante le incertezze connesse all’evoluzione della situazione greca, infatti, da gennaio ad aprile 2015 l’Euro Stoxx50 è aumentato del 18% circa, mentre i mercati italiano, francese e tedesco hanno guadagnato oltre il 20%, seguiti dalla Spagna (+12% circa). Anche la volatilità si è ridotta e fenomeni quali l’hearding behavior (ossia la tendenza degli investitori ad attuare strategie imitative) hanno visto una notevole attenuazione segnalando la prevalenza di condizioni più distese sui mercati finanziari. Il market sentiment degli investitori nell’area euro (implicito nei rendimenti dei mercati azionari) ha mostrato un netto rialzo, interrompendo la dinamica decrescente osservata a fine 2014 in concomitanza con la debole crescita economica e le pressioni deflazionistiche.

Anche i rendimenti del debito sovrano sono scesi a livelli eccezionalmente bassi in tutta l’area euro e su tutte le scadenze, così come le quotazioni dei CDS sul debito pubblico.

In linea con il calo generalizzato dei tassi nell’Area euro, anche i rendimenti delle obbligazioni emesse da grandi imprese europee hanno continuato a ridursi nei primi mesi del 2015, portandosi sotto il 2% per i titoli con rating pari a BBB e intorno all’1% per le emissioni con rating superiore.

… ed è finalizzato a influenzare anche l’economia reale attraverso il canale del tasso di interesse.

La contrazione del costo del capitale di debito dovrebbe tradursi in un impulso positivo all’attività economica nell’area euro, tramite vari canali di trasmissione tra i quali l’espansione dell’offerta di credito bancario al settore privato (cosiddetto bank lending channel). In questo contesto, è interessante passare in rassegna le condizioni che possono incidere sull’andamento sia dell’offerta sia della domanda di credito bancario.

Il miglioramento delle condizioni di liquidità e patrimonializzazione delle maggiori banche europee contribuiranno all’espansione del credito bancario …

Tutte le maggiori banche europee hanno beneficiato delle significative ricapitalizzazioni effettuate a partire dal 2011 (essenzialmente con fondi pubblici in Spagna, Germania, Francia) e proseguite nel 2014 in vista dell’Asset quality review (AQR) e degli stress test propedeutici all’avvio del Single supervisory mechanism (SSM). L’aumento della patrimonializzazione si è già riflesso, in paesi come Italia e Spagna, in un allentamento delle condizioni di accesso al credito per le imprese non finanziarie. Il miglioramento della redditività degli istituti bancari è un ulteriore elemento favorevole all’espansione del credito. In effetti la redditività in rapporto agli attivi ponderati per il rischio (RWA) è cresciuta per le maggiori istituzioni creditizie italiane e spagnole (mentre è rimasta stabile in Germania e si è ridotta in Francia). Tale recupero, tuttavia, sembra riconducibile principalmente al calo dell’RWA, a fronte di un margine di intermediazione in diminuzione in tutti i maggiori paesi europei, ad eccezione della Francia, e di un’efficienza operativa pressoché stabile. La qualità del credito, infine, mostra ancora un andamento disomogeneo tra economie, evidenziando una certa stabilità in Francia, un miglioramento in Germania e Spagna e un continuo peggioramento in Italia, dove prosegue la crescita delle sofferenze sebbene a un tasso notevolmente inferiore rispetto agli anni precedenti.

… a fronte di segnali di ripresa della domanda di credito da parte delle imprese ancora disomogenei all’interno dell’area euro.

In Italia le determinanti prevalenti della domanda di credito bancario a fine 2014 erano la ristrutturazione del debito e il finanziamento dell’attivo circolante, a conferma della debolezza delle aspettative circa una rapida inversione del ciclo economico nel nostro Paese. La vulnerabilità finanziaria delle imprese italiane riduce i margini per una rapida espansione della domanda di credito: nel 2014, il 90% delle società non finanziarie italiane ha mostrato un tasso di crescita del fatturato inferiore alla propria media degli ultimi 10 anni, mentre le imprese in perdita sono state circa l’11% del totale (in linea con quanto rilevato per le imprese spagnole e inglesi). Infine, in Italia il settore non finanziario continua a registrare il maggior leverage nel contesto europeo, così come la più alta quota di imprese che mostrano contemporaneamente bassi livelli di payout del debito e copertura dei debiti a breve.

I fattori di vulnerabilità delle imprese non finanziarie rimangono strutturalmente più accentuati per le PMI europee, che negli ultimi anni dichiarano di percepire come più pressanti i costi associati al contesto normativo, il costo del lavoro e la scarsità di personale altamente qualificato. La situazione reddituale e finanziaria presenta maggiori criticità in Italia, soprattutto per effetto delle peggiori condizioni di accesso al credito bancario e ai mercati finanziari.

L’espansione attesa del credito bancario dovrebbe concorrere ad aumentare il grado di integrazione finanziaria nell’Area euro, ancora inferiore ai livelli pre-crisi.

A fine 2013 l’operatività cross-border delle banche europee risulta inferiore ai livelli precedenti alla crisi del debito sovrano. Se si esclude la Francia, infatti, l’esposizione delle banche europee verso gli istituti di credito dei paesi dell’Area è diminuita a partire dal 2011. Una dinamica del tutto analoga ha caratterizzato l’erogazione di prestito al settore non finanziario privato. Un aumento della frammentazione finanziaria si evidenzia anche negli squilibri dei saldi di Target2, che continuano ad essere significativi rispetto ai livelli del 2007. La minore integrazione del mercato del credito è segnalata anche dal perdurante divario nei costi e nelle condizioni di accesso al credito per le imprese dei diversi paesi dell’area euro, che vede penalizzate le soprattutto le società italiane e spagnole.

La crescita economica resta esposta a numerosi rischi esterni all’area euro…

Il deprezzamento della moneta unica, in linea di principio favorito dalla divergenza nelle politiche monetarie di BCE e FED, potrebbe risultare inferiore alle attese se il percorso di normalizzazione della politica monetaria statunitense subisse una battuta d’arresto (motivata, tra l’altro, da un eccessivo apprezzamento del dollaro in un contesto di crescita mondiale ancora poco sostenuta). Inoltre, la domanda globale, in particolare quella dei paesi emergenti, potrebbe rivelarsi più debole del previsto, compromettendo la ripresa dell’export europeo. Infine, non si possono trascurare le incertezze sul futuro andamento del prezzo del petrolio, esposto a improvvise fluttuazioni dell’offerta determinate dall’acuirsi di tensioni geopolitiche.

… e a criticità strutturali interne che richiedono ulteriori interventi di policy

Lo scarso sviluppo dei mercati dei capitali rimane una criticità significativa nell’area euro, soprattutto per le piccole-medie imprese (PMI) che, pur rappresentando una parte rilevante del tessuto produttivo europeo, continuando a sperimentare difficoltà nell’accesso a fonti di finanziamento alternative al credito bancario. La Commissione europea ha attualmente allo studio un progetto di Capital Market Union (CMU) per i 28 paesi membri dell’Unione, teso a promuovere lo sviluppo e l’integrazione dei mercati dei capitali europei. Il progetto di CMU ha un orizzonte di lungo periodo e rappresenta il completamento delle riforme della regolamentazione e dell’architettura di vigilanza europee in cui si iscrive anche la realizzazione della Banking union.

Dopo una lunga discussione in seno alla BCE sull’opportunità di avviare anche nell’Area euro il quantitative easing (QE), ovvero un ampio piano di acquisti di titoli di Stato, lo scorso marzo il programma è stato finalmente lanciato. L’obiettivo della BCE è acquistare, nell’arco dei 18 mesi compresi tra marzo 2015 e settembre 2016, circa 1,1 trilioni di euro di titoli, tra i quali anche ABS e covered bond. I titoli di Stato, e delle altre istituzioni europee come BEI e ESM, dovrebbero attestarsi a circa 700 miliardi di euro.

Gli acquisti della BCE

Secondo i dati diffusi dalla BCE, a fine aprile gli acquisti sono ammontati a 95 miliardi di euro (tabella 1). Essendo gli acquisti basati sulle quote di partecipazione al capitale della BCE effettivamente versate, i titoli maggiormente comprati sono quelli tedeschi (22 miliardi), francesi (17 miliardi) e italiani (15 miliardi). La vita media residua di questi bond è di circa 8 anni, con un valore massimo di poco meno di 11 anni per i titoli portoghesi e di 5 anni circa per quelli lituani.

Tabella 1

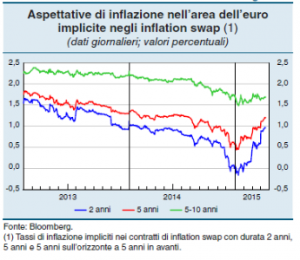

Pur considerando il fatto che il QE ha mosso solo i primi passi, possono tuttavia essere individuati già alcuni effetti positivi. Le aspettative d’inflazione implicite negli inflation swap, ovvero in quei contratti derivati che prevedono un flusso di pagamenti indicizzato all’andamento dei prezzi al consumo, hanno registrato una crescita sia dopo l’annuncio del QE sia dopo l’avvio vero e proprio del programma (grafico 1). Nella stessa direzione va anche la survey condotta dalla Commissione Europea. Secondo il sondaggio in tutti i principali paesi europei, così come nella media dell’Eurozona, i consumatori hanno segnalato un’inversione di tendenza nelle attese circa l’andamento dei prezzi al consumo, con prospettive di maggiori incrementi dell’inflazione nei prossimi mesi.

Grafico 1.

Nota: grafico tratto da Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria 1/2015.

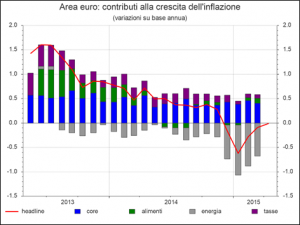

La stessa dinamica dell’inflazione nell’Area euro sembra aver cambiato intonazione. Dopo aver toccato un minimo del -0,6% nel gennaio del 2015, dovrebbe essersi riportata su un valore pari a zero, secondo le prime indicazioni relative ad aprile (grafico 2). Va detto, comunque, che queste dinamiche sono ampiamente influenzate dalla componente energetica. L’andamento del petrolio, che a gennaio è sceso anche al di sotto dei 50 dollari per barili, ha contribuito in modo determinante alla flessione dei prezzi. Gli andamenti più recenti, che hanno spinto nuovamente il greggio sopra i 60 dollari per barile, costituiscono quindi uno dei fattori che aiutano a spiegare questo rapido aggiustamento.

Grafico 2.

Fonte: Thomson-Reuters Datastream.

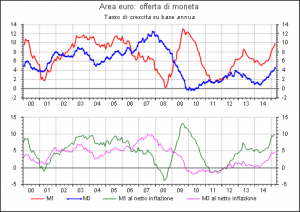

Il contributo delle azioni della BCE nel riportare gradualmente il tasso d’inflazione verso il target del 2% può comunque essere valutato dalla dinamica del masse monetarie. L’M1, l’aggregato monetario che include banconote e depositi in conto corrente, ha registrato a marzo una crescita prossima al 10% (grafico 3). L’M3, che oltre all’M1 include le altre forme di deposito e le obbligazioni a breve termine (ad esempio i BOT), ha osservato una crescita, nello stesso periodo, di quasi il 5%. Aspetto rilevante è che sia l’M1 che l’M3, al netto del livello dell’inflazione, si sono riportati su livelli molto prossimi a quelli del periodo pre-crisi.

Grafico 3

Fonte: Thomson-Reuters Datastream.

Gli effetti sui tassi benchmark

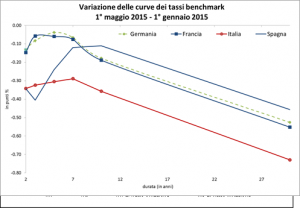

Una valutazione del QE non può prescindere dall’analisi dei tassi d’interesse sui titoli di Stato. Esaminando il periodo compreso tra l’inizio del 2015, quando ancora il QE non era stato annunciato ed erano diffusi i dubbi sulla sua effettiva implementazione, e gli ultimi dati disponibili, relativi a inizio maggio, si osserva che i rendimenti sono diminuiti per tutte le scadenze, in particolare per quelle a più lungo termine (grafico 4).

Tutti i principali paesi europei hanno tratto vantaggi dal QE. L’Italia è quella che ne ha beneficiato di più, ma anche i titoli spagnoli con scadenze a medio-breve termine, quelle su cui si sono concentrati gli acquisti della BCE, hanno osservato una riduzione dei rendimenti più sostenuta rispetto a Germania e Francia. Essendo il QE concentrato, in termini di ammontari, proprio sui bond tedeschi e francesi, la dinamica dei rendimenti descritta nel grafico 4 può essere spiegata solo prendendo in considerazione le reazioni dei mercati. Gli investitori finanziari hanno infatti spostato il loro interesse sui titoli dei paesi periferici, grazie ai più attraenti rendimenti offerti da questi ultimi, nonché su altre forme di attività finanziarie, come corporate bond e titoli azionari.

Grafico 4

Fonte: Thomson-Reuters Datastream.

Conclusioni

In definitiva, i primi effetti del QE sembrano essere incoraggianti. La riduzione dei tassi, soprattutto nei paesi periferici, può infatti contribuire alla ripresa macroeconomica, sia perché favorisce la riduzione del carico degli oneri finanziari sia perché facilita l’accesso al credito (le buone performance del mercato dei mutui in Italia ne sono un’evidenza) e quindi la ripresa degli investimenti. Il contributo ancor più rilevante del QE sul piano macroeconomico è però probabilmente dato dalla svalutazione dell’euro, soprattutto nei confronti del dollaro. Ma su questo aspetto rinviamo a futuri approfondimenti.

L’EBA ha aperto una consultazione sugli standard tecnici per la valutazione di credito delle cartolarizzazioni. La consultazione terminerà il 7 agosto.

L’EBA ha pubblicato le linee guida sulle cause per cui possono essere applicate le misure di intervento precoce. Entreranno in vigore il primo gennaio 2016.

L’IOSCO ha pubblicato un report in cui si analizzano diversi sistemi per la valutazione del rischio di credito da parte dei grandi intermediari. Si presentano 13 proposte alternative ai rating.

Pubblicate le linee guida finale sugli indicatori di recupero e dei piani di risoluzione degli istituti di credito. Le linee guida forniscono la lista minima di indicatori qualitativi e quantitativi che le istituzioni devono includere nei propri piani; entreranno in vigore il 31 luglio.

L’ESMA ha pubblicato su MiFID I le linee guida finali sul tema dei derivati delle commodities. L’obiettivo è l’impostazione di una definizione unica e largamente accettata.

Le linee guida entreranno in vigore il 7 agosto.