L’EBA ha emanato un consiglio alla Commissione Europea sul tema delle procedure di risoluzione delle banche, occupandosi tra l’altro della definizione delle funzioni critiche e delle linee core del business.

The European System of Financial Supervision consists of three supervisory authorities: the National Supervisory Authorities (NSA), the European Systemic Risk Board (ERSB) and the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). The latter was established on 1 January 2011 to protect the insurance policyholders as well as the members and beneficiaries of the pension schemes and to support the stability of the financial system as well as the transparency of markets and the financial products. Over the current year 2015, EIOPA has to face a budget reduction of -7.6%, which is putting at risk the effective delivery of its core responsibilities. In order to respond to these cuts, EIOPA has been forced to postpone or cancel some ongoing projects: work streams in the areas of Financial Stability and Consumer Protection have been already reprioritized and, even though it remains the highest priority, Solvency II will be affected as well (the training program for supervisors will be reduced by 20% and production of the IT supervisory toolkit related to the XBRL reporting has been already cancelled).

Regardless of these cuts, EIOPA keeps on working to ensure a strong and consistent insurance supervision in Europe, for the sake of financial stability and consumer protection.

For instance, on the 28th of January 2015, the authority published an Opinion concerning consumers protection issue related to insurance and pensions sales via the Internet: EIOPA recommended that National Competent Authorities (NCAs) should ensure online distributions to comply with a duty of advice and insurers to be provided with appropriate information, like disclosures documents, details on the distributor’s customer service and the level of the guarantees provided. Although consumers could benefit from the online distribution thanks to the abundance of information that could be found, behavioral economics has shown that in general most people do not conduct sufficient researches and this turns out in buying unsuitable products or choosing them based only on the offered price, regardless of the quality or of the guarantees; furthermore, sometime various options have to be tick on/off by the consumers, and the default configuration could lead them to enter unsolicited contracts. Lastly it is difficult to monitor emerging digital distribution channels and that’s why EIOPA warned the NCAs to increase their level of awareness.

Moving on to the sake of financial stability, it’s worthy to recall that the authority published on the 30th of January 2015 the statistical database for occupational pension in the European Economic Area, which is an important data source to identify trends, potential risks and vulnerabilities at an early stage. Up to now, the database includes statistics from 2004 to 2013 provided by 21 jurisdictions and it will be updated on a yearly basis.

Then, with the purpose of ensuring a common and consistent application of union law and with the objective of establishing efficient and effective supervisory practices, on the 2nd of February 2015, EIOPA issued the first set of its Solvency II Guidelines in the official languages of the European union. The Guidelines aim to clarify the Delegated Acts dated 10 October 2014 and are addressed to National Competent Authorities and Financial Institutions; the formers have to confirm whether they will comply with the Guidelines within two months of the issuance date, as stated by Article 16 (3) of the EIOPA Regulation. Among others aspects, the Guidelines cover the following:

- valuation of Technical provisions and Contract Boundaries

- classification of Own Funds, ancillary Own Funds, Ring Fenced Funds

- look-through approach

- basis risk, treatment of market and counterparty risk, application of life underwriting risks, health cat risk

- Loss Absorbing Capacity of Technical Provisions and deferred taxes

- Undertaking Specific Parameters and application of Internal Models

- operational functioning of Colleges of Supervisors and supervisory review process

With respect to the Guidelines on the System of Governance and the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), EIOPA intends to issue them in all the official languages in April 2015 (final reports on the public consultation was published on the 3rd of February 2015); they will become applicable on the 1st of January 2016. The Guidelines on the System of Governance will set out the requirements for the management of undertakings, while the Guidelines on the ORSA will be focused on a better understanding of the undertaking’s solvency needs and capital allocation, as well as on the interrelation between risk and capital management in a forward looking perspective.

Furthermore, following its previous work on the regulatory treatment of long term investments, EIOPA has started a new work stream on investments in infrastructure projects by insurers, which should finally benefit policyholders and the whole European economy. The main purpose is to develop a definition of investments able to offer predictable long term cash flows, embedding a risk that can be properly identified and managed by insurers. EIOPA intends also to analyze the treatment of the identified investments within Solvency II, focusing on their specific risk profile. Believing on the importance of relying on the knowledge and experience of the stakeholders, the authority has organized a roundtable with the goal of exchange views among high level representatives from infrastructure industry, insurance industry, asset management, public authorities and academia. The event took place on the 27th of February 2015, and on the same date EIOPA launched a web section dedicated to this topic. The authority envisages giving its recommendations to the European Commission in summer 2015, with the submission of the Technical Advice. EIOPA act in fact as an independent advisory body to the European Commission, the European Parliament and the Council of the European Union.

Finally, on the 28th of February 2015, the authority also published the Solvency II relevant risk free interest rate term structures to allow insurance companies to prepare for the start of the new supervisory system in 2016. Along with the risk free interest rates term structures with and without Volatility Adjustment (VA), EIOPA published the effective values of VAs and the fundamental spread to be applied for the calculation of the matching adjustment. All the assumptions an methodologies adopted to calculate these values have been published as well. The reference date of the published term structures was 31 December 2014; while term structures at 31 January and 28 February 2015 were be released on the 6th of March 2015. Being a key input for the assessment of the solvency and financial position of the insurance companies, the relevant risk free interest rate term structure will be updated on a monthly basis. The use of uniform conditions to calculate Technical Provisions ensures that Solvency II is implemented in a consistent way throughout Europe, which in turn facilitated the valuation of undertakings and the work of supervisors and ultimately benefits insurance policyholders too. The risk free rates are indeed applied to discount insurance obligations in a way that Technical Provisions reflect the amount to be paid by insurance undertakings if they had to transfer their obligations to another insurance undertaking.

EIOPA also monitors the improvements made by the insurance sectors in term of Solvency II and assesses these twice a year against detailed criteria based on the EIOPA Action Plan for colleges. Colleges are multilateral groups of relevant supervisors formed to ensure a consistent supervision of financial institutions operating across borders. Currently there are 92 insurance groups which are active cross border and represented more than 1 trillion euro premium income during 2014. 77 of them are closely monitored by EIOPA, while towards the remaining 15 colleges the authority applies a proportionate approach. On the 20th of February 2015 EIOPA published its “Year End report on functioning of colleges and accomplishments of the action plan 2014”; the 2014 Action Plan was focused on the development of a consistent risk based supervision and on the Solvency II preparatory guidelines, here are the main findings:

- during 2014 a progress and increase in the information exchange have been observed: almost all the colleges exchange information on a regular basis (74% of them on a yearly basis); and more than 70% in a structured way. The expectation is that with Solvency II and with the introduction of the single reporting templates and the Guidelines, the exchange of information will take place on structured basis with increased frequency; but on the other hand, professional secrecy issues with respect to the not EEA countries will keep on slowing progresses on this side.

- The vast majority of the colleges has a shared view of risk at group level, excellent examples of approaches to form a shared view have been observed in 6 cases, which will be published as Practical Solutions and Examples on the restricted area of EIOPA’s website.

- 23 groups are preparing an Internal Model (IM) application: except for 1 case, the work planning for the IM pre-application phase has improved significantly during the second half of 2014. Although the colleges with IM are overall very active in the process, some of them still lack a detailed work planning and tracking for the application phase and some others are facing capacity problems in relation to the Solvency II implementation (because of lack of people there is neither always continuity nor a proper hand over in IM experts present at college events on IM).

-

Although 60 colleges have had a discussion on the implementation of the preparatory guidelines and 46 have agreed on the implications for their work planning, in the majority of the ones where a discussion took place no feedback has been given to the insurance group. The Solvency II preparatory guidelines will require significant further attention from both colleges and insurance groups.

La metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni è oggetto di una integrale revisione da parte del Comitato di Basilea sia per le posizioni di banking book sia per quelle di trading book. Le proposte del Regulator contengono numerosi elementi di novità rispetto all’attuale normativa, e pertanto richiedono significativi interventi di adeguamento da parte delle banche. Il presente documento fornisce una sintesi della normativa in corso di definizione da parte del Comitato di Basilea per il trading book e commenta alcune delle novità maggiormente rilevanti per l’industria bancaria.

The Fundamental Review of the Trading Book

Nel Dicembre 2014 il Comitato di Basilea ha pubblicato il terzo Consultative Document relativo alla “Fundamental review of the trading book”, con l’obiettivo di definire, entro la fine del 2015, la nuova disciplina dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato.

Con l’entrata in vigore della nuova normativa, che potrebbe avvenire nel 2017, i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni potranno essere calcolati esclusivamente con il nuovo approccio standard, in quanto il Regulator ritiene che i modelli interni non siano adeguati a cogliere tutti i rischi sottostanti tale tipologia di esposizioni.

Un portafoglio di cartolarizzazioni in euro caratterizzato dall’assenza di rischi di tipo FX, Equity e Commodity, costituito esclusivamente da strumenti non opzionali, e non facente parte del correlation trading portfolio, contribuisce al requisito complessivo della banca in termini di:

- Contributo al requisito patrimoniale per General Interest Rate Risk, per la sola componente delta, legato al fatto che le cartolarizzazioni possono incidere sulle sensitivity (PV01) del portafoglio di trading a uno o più vertici delle curve OIS e XIBOR;

- Requisito patrimoniale per Credit Spread Risk (securitisations), per la sola componente delta, ottenuto a partire dalle sensitivity (CS01) alle curve di spread associate alle diverse tranche;

- Requisito patrimoniale per Default Risk (securitisations), da calcolare con metodologia analoga rispetto alle posizioni di Banking Book;

In dettaglio, il requisito patrimoniale per la componente delta del General Interest Rate Risk si basa sulle sensitivity del portafoglio ai vertici delle curve OIS e Xibor nelle diverse valute e richiede i seguenti passaggi:

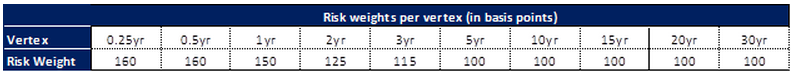

a) Calcolare, per ciascuna curva, la sensitivity del portafoglio ai vertici riportati nella tabella sottostante e moltiplicare ogni sensitivity per il relativo risk weight, in modo da ottenere una Weighted Sensitivity (WS);

Tabella 1: GIR Risk – risk weights per vertex

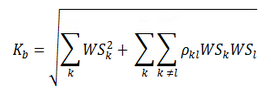

b) Aggregare le Weighted Sensitivities all’interno dello stesso risk bucket (currency) con la seguente formula

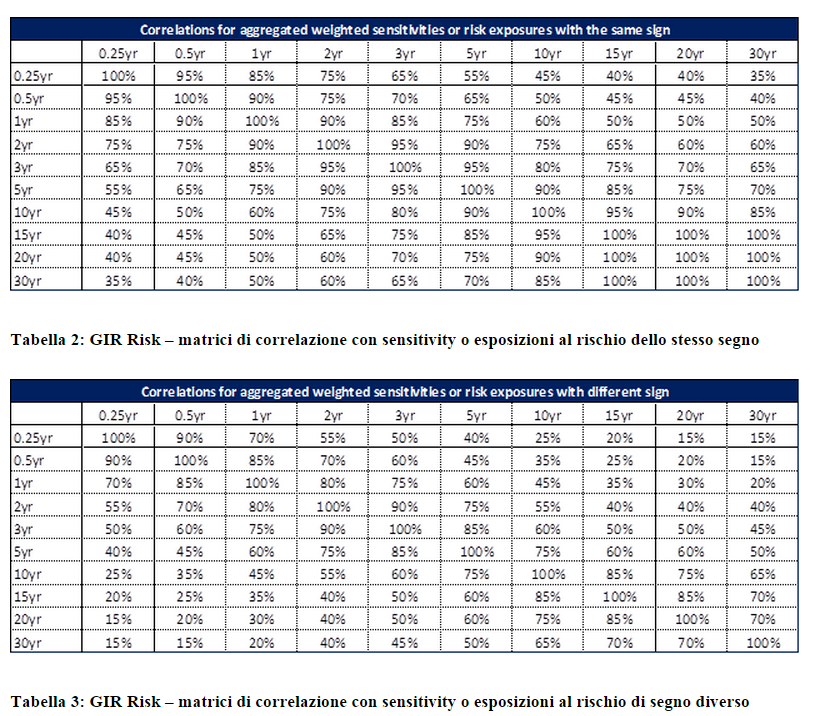

dove il parametro

è determinato sulla base delle seguenti matrici di correlazione, differenziate in base al segno delle sensitivity o delle esposizioni al rischio.

Per aggregare le sensitivity relative a curve diverse (ad es. OIS e EURIBOR 3M) è previsto un fattore di aggiustamento per il basis risk; le correlazioni riportate devono essere scalate per un fattore pari a 1+ x o (1-x), a seconda se le sensitivity hanno lo stesso segno o segno diverso, dove x è posto pari a 10 basis point;

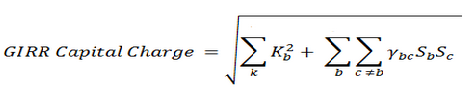

c) aggregare i risultati ottenuti tra le diverse valute tramite la formula

dove

sono pari, rispettivamente, alla somma delle Weighted Sensitivities dei risk buckets

è pari a 0,5.

Gli RWA per la componente delta del Credit Spread Risk (securitisations) sono calcolati secondo una procedura che prevede di:

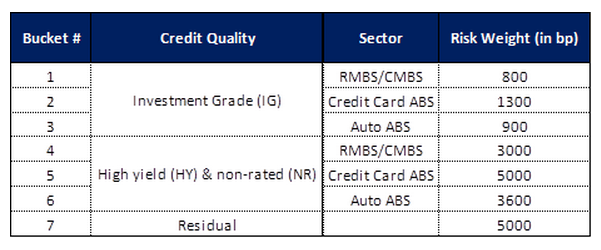

a) Calcolare le sensitivity ai vertici a 1, 2, 3, 5 e 10 anni delle curve di spread associate agli strumenti in portafoglio, allocarle ai risk buckets della tabella sottostante e moltiplicarle per il corrispondente risk weight, in modo da ottenere le Weighted Sensitivities (WS);

Tabella 4: CS Risk – risk bucket e relativi risk weight (in bp)

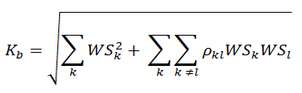

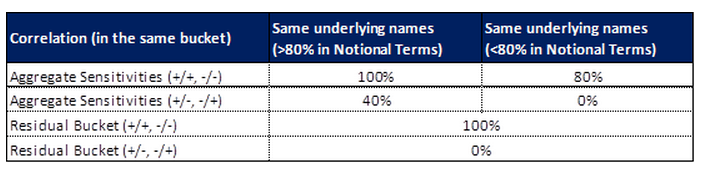

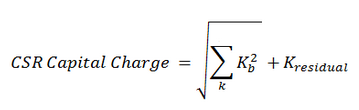

b) Aggregare le singole sensitivity ponderate (WS) all’interno di ciascun Risk Bucket tramite la seguente formula

Per la determinazione del coefficiente di correlazione

si utilizza la seguente matrice:

Tabella 5: CS Risk – matrice di correlazione

In caso di curve associate a tipologie diverse di strumenti (ad es. bond e CDS) è prevista la stessa correzione per il basis risk descritta per il GIRR;

c) Aggregare le sensitivity correlate all’interno dei singoli bucket con tutti i bucket esposti al punto a) (per le cartolarizzazioni non viene riconosciuta alcuna correlazione in questa fase).

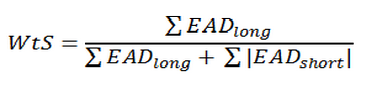

Con riferimento al Default Risk, le guidelines fornite dal Comitato di Basilea fanno rimando alla metodologia definita per il calcolo del requisito patrimoniale delle posizioni incluse nel Banking Book per la determinazione dei risk weight. Il processo di calcolo del capital charge presenta tuttavia l’hedging delle posizioni quale elemento aggiuntivo. Nel dettaglio il capital charge è calcolato per singola asset class (ad es. Credit Card ABS, RMBS/CMBS, ecc.) come segue:

dove RWlong e RW short rappresentano gli RWA delle posizioni lunghe calcolati con i risk weight previsti per il Banking Book; Wts rappresenta l’hedge benefit discountcalcolato come:

Con riferimento all’hedging delle posizioni verso la cartolarizzazione, l’applicazione del parametro Wts alle posizioni nette corte è vincolato al rispetto dei seguenti vincoli: l’hedging è previsto solo all’interno della stessa area geografica (ad es. Nord America vs Europa), ad eccezione di titoli con esposizioni sottostanti verso corporate (ad es. CMBS, CLO SME, ecc.); non è previsto hedging tra diverse asset class (ad es. ABS vs RMBS); è previsto l’hedging tra posizioni con esposizioni sottostanti verso corporate, anche tra regioni diverse ma all’interno della stessa tranche; è previsto hedging tra tranche diverse, purché siano rispettati i requisiti di cui sopra.

Commenti al nuovo framework

Trading Book vs Banking Book

La futura metodologia di calcolo degli RWA per le posizioni del Trading Book, che prevede la somma dei requisiti patrimoniali per Default Risk, General Interest Rate Risk e Credit Spread Risk, determina assorbimenti di capitale potenzialmente molto superiori rispetto alle posizioni incluse nel Banking Book soggette al solo Default Risk.

Tale effetto può essere attenuato in quanto, nel calcolo del requisito per il Default Risk nel Trading Book, è prevista la possibilità di hedging tra posizioni lunghe e corte verso cartolarizzazioni appartenenti alla stessa asset class, in presenza delle condizioni elencate in precedenza.

La presenza di posizioni corte nel portafoglio di trading consente di ridurre anche l’assorbimento patrimoniale per il Credit Spread Risk, qualora almeno l’80% del collateral sia costituito dagli stessi sottostanti.

Sulla base delle considerazioni precedenti, è teoricamente possibile ottenere benefici in termini di pricing acquistando cartolarizzazioni classificate nel Trading Book dalle controparti e collocandole, per finalità di copertura o per finalità gestionali interne, nel Banking Book.

Calibrazione degli shock per il Credit Spread Risk

Gli scenari proposti dal Comitato di Basilea per le diverse asset class paiono troppo penalizzanti e non sempre coerenti con l’evidenza storica del mercato europeo e italiano in particolare. Si presentano, infatti, numerosi casi di requisiti patrimoniali superiori all’esposizione soggetta a rischio (RWA * 8% > EAD), a fronte dei quali sarebbe necessaria quantomeno la previsione di un cap pari al valore della posizione.

Per alcune tipologie di titoli il solo requisito per il Credit Spread Risk può risultare superiore all’esposizione stessa; si osservi, ad esempio, la classe Residual, – nella quale rientrerebbero i CLO e tutti i prestiti alle piccole e medie imprese, indipendentemente dal rating – la cui sensitivity è sottoposta ad un risk weight di 5000 basis points.

Per tali motivi, anche in presenza di un cap pari al valore dell’esposizione, gli strumenti con risk weight complessivo pari al 1250% potrebbero arrivare fino alla classe di rating BB, con un conseguente appiattimento del trattamento regolamentare delle posizioni in portafoglio.

E’ opportuno osservare, infine, che un aumento dei requisiti patrimoniali, potenzialmente non in linea con l’effettiva rischiosità dei titoli in portafoglio e con l’evidenza delle perdite registrate storicamente, potrebbe penalizzare il mercato delle cartolarizzazioni, la cui ripresa è stata recentemente auspicata dalla BCE nel working paper “The case for a better functioning of the securitisation market in the European Union” (pubblicato congiuntamente con la Bank of England nel maggio 2014).

La metodologia di calcolo dei requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni è oggetto di una integrale revisione da parte del Comitato di Basilea sia per le posizioni di banking book sia per quelle di trading book. Le proposte del Regulator contengono numerosi elementi di novità rispetto all’attuale normativa, e pertanto richiedono significativi interventi di adeguamento da parte delle banche. Il presente documento fornisce una sintesi della normativa in corso di definizione da parte del Comitato di Basilea per il banking book e commenta alcune delle novità maggiormente rilevanti per l’industria bancaria.

Revised Framework – Banking Book

Nel dicembre 2014, il Basel Committee on Banking Supervision ha pubblicato la versione definitiva del Consultative Document «Revisions to the securitisation framework», contenente la metodologia per il calcolo dei requisiti patrimoniali delle securitisation exposures detenute nel Banking Book.

La principale novità del framework proposto è rappresentata dall’unificazione delle metodologie Standard e IRB in un’unica gerarchia così articolata:

– Internal Rating Based Approach (IRBA)

– External Rating Based Approach (ERBA) e Inferred Rating

– Standardised Approach (SA)

– Ponderazione al 1250%

L’IRBA si configura come una versione modificata del Supervisory Formula Approach (SFA) previsto dalla normativa vigente. Nel dettaglio, il risk weight di una tranche è calcolato come segue:

RW = [((Kirb – A)/(D – A)) * 12,5] + [((D – Kirb)/(D – A)) * 12,5 * Kssfa (Kirb)]

dove Kirb è calcolato come l’8% degli RWA dei sottostanti, calcolati come se questi ultimi non fossero stati cartolarizzati, più l’ammontare delle perdite attese associate a tali esposizioni; A e D sono l’attachment e il detachment point.

Se il detachment point D di una tranche è pari o inferiore al Kirb del portafoglio sottostante, il risk weight da applicare è pari a 1250%. Se l’attachment point A è pari o superiore al Kirb del portafoglio sottostante, il risk weight da applicare è calcolato come Kssfa (Kirb) * 12,5.

Il parametro Kssfa (Kirb) è definito come

Kssfa (Kirb) = (e^(a * u) – e^ (a * l))/ (a * (u – l))

dove ; a = -(1/(p * Kirb)); u = D – Kirb; l = max (A – Kirb; 0)

Il supervisory parameter p è definito come

p = max [0,3; (A + B * (1/N) + C * Kirb + D * LGD + E * Mt)]

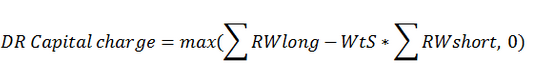

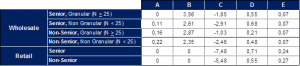

dove 0,3 è il floor del parametro p; N è il numero “effettivo” di esposizioni sottostanti calcolato con l’indice di Herfindhal; LGD è la Expected Loss Given Default del portafoglio sottostante; Mt è la maturity della tranche; i parametri A, B, C, D e E sono calcolati secondo la seguente tabella in funzione della tipologia di esposizione (Wholesale o Retail), seniority della tranche e granularità del sottostante (soglia critica pari a 25 asset).

Tabella 1: Input del supervisory parameter p per l’approccio IRBA

Il parametro critico per l’applicazione dell’approccio IRBA è rappresentato dal Kirb, che necessita di dati di PD, LGD ed EAD per ogni singolo debitore. Il nuovo framework regolamentare non introduce alcuna semplificazione nella stima di tale parametro in assenza di informazioni puntuali su ogni singolo sottostante; per tale motivo l’applicazione del metodo IRBA è limitato ai soli casi di cartolarizzazione di attivi propri. Difatti nessun info provider, ad oggi, fornisce informativa di dettaglio sui singoli sottostanti delle cartolarizzazioni attualmente presenti sul mercato.

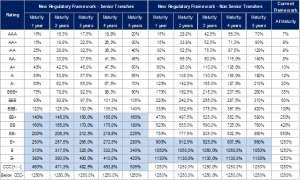

L’ERBA si propone come versione avanzata e più granulare dell’approccio Rating-Based previsto nell’attuale normativa (approccio IRB), in quanto richiede di considerare, oltre al rating e alla seniority, anche lo spessore (per le tranche non senior) e la maturity della tranche definita in un range di valori compresi tra 1 anno (floor) e 5 anni (cap). Si precisa, inoltre, che l’Internal Assessment Approach sarebbe, in pratica, accorpato in queste prime due metodologie.

Tabella 2: Approccio ERBA – tabella di ponderazione

La tabella 2 propone un confronto tra le ponderazioni presenti nel Revised Framework e quelle attuali (ultima colonna); le celle in grigio evidenziano le casistiche in cui il futuro assorbimento patrimoniale potrebbe essere inferiore a quello corrente. Si noti come l’approccio ERBA tenda a ridurre le ponderazioni delle tranche senior con livelli di rating più bassi (speculative grade) e ad aumentare notevolmente le ponderazioni per i rating più elevati.

Per tranche con maturity intermedie rispetto a quelle fornite, è necessario applicare un’interpolazione lineare sui valori di risk weight disposti da normativa. In tutti i casi di tranche con maturity più elevata vengono utilizzate le ponderazioni fornite per le posizioni con scadenza a 5 anni (risk weight cap) che, rispetto al Consultative Document di dicembre 2013, risultano ridotte di una percentuale media del 20% circa. Alle tranche non senior è necessario applicare al risk weight un fattore correttivo che incorpora lo spessore della tranche:

Risk Weight = [risk weight from table after adjusting for maturity] + [1 – min (T; 50%)] dove

T è la thickness della tranche calcolata come differenza tra detachment point e attachment point.

L’inferred rating segue le medesime logiche descritte nel current framework ed è applicato alle posizioni unrated (per le quali non è possibile utilizzare l’approccio ERBA), nei casi in cui posizioni subordinate all’interno della stessa capital structure siano dotate di rating. In questi casi il rating delle posizioni subordinate è utilizzato per la derivazione dell’RWA secondo la matrice dei risk weight fornita nell’approccio ERBA.

Lo Standardised Approach (SA) richiede l’applicazione delle stesse formule di calcolo previste dall’approccio IRBA, con il parametro Kirb che è sostituito dal parametro K_A , definito come

K_A = (1 – W) * K_(SA) + W * 0,5

dove K_SA è il requisito patrimoniale degli asset sottostanti secondo la metodologia standard del Rischio di Credito (es. mutui residenziali con ponderazione da Rischio di Credito pari al 35%); W è la percentuale di underlying asset in sofferenza sull’intero portafoglio (delinquencies su un orizzonte temporale superiore ai 90 giorni); il parametro dell’IRBA è posto pari ad 1 per le cartolarizzazioni e 1,5 per le ricartolarizzazioni.

La ponderazione al 1250% viene applicata come classe residuale, qualora nessuno dei precedenti approcci sia applicabile, ossia nei casi in cui manchino le informazioni di dettaglio necessarie per il calcolo del Kirb, in assenza di rating esterno per la posizione detenuta e per tutte quelle ad essa subordinate e, infine, in mancanza delle informazioni necessarie all’applicazione dello Standardised Approach (delinquencies e tipologia del sottostante).

Commenti al nuovo framework

Il Comitato di Basilea, nella sua review metodologica sul calcolo del requisito patrimoniale delle cartolarizzazioni, ha parzialmente accolto le richieste di semplificazione provenienti dal mercato, almeno per quanto riguarda la quantificazione del Default Risk. Permangono tuttavia alcune potenziali criticità, i cui impatti dovranno essere attentamente valutati dalle banche alla luce della composizione dei loro portafogli.

Internal Rating-Based Approach

La stima dei parametri necessari all’applicazione della metodologia IRBA (i.e. Kirb) risulta ancora problematica per banche investitrici e sponsor, che non dispongono dei dati di dettaglio del collaterale (PD dei singoli debitori). Il problema della disponibilità dei dati è ancora di rilevante importanza dato che nessun info provider (e a volte neanche l’originator) fornisce il contenuto informativo necessario alla stima del Kirb.

I Regulator non hanno fornito chiare guidelines operative per ovviare a tale carenza di dati, che di fatto rende inapplicabile la metodologia IRBA per le posizioni di terzi, nonostante le richieste provenienti dal mercato. Per ovviare a tale problema – il Comitato di Basilea dovrebbe rilassare le rigide ipotesi sottostanti al calcolo del Kirb, consentendo l’utilizzo di proxy per la stima di tale parametro.

External Rating-Based Approach

L’approccio ERBA è stato ricalibrato con un notevole aumento dei requisiti di capitale per le tranche investment grade e una riduzione, molto minore ma comunque significativa, dei requisiti di capitale per le tranche senior con scarsa qualità creditizia (speculative grade).

L’incremento dei risk weight associati alle tranche di maggiore qualità creditizia risulta sproporzionato rispetto alla reale rischiosità evidenziata anche durante la crisi finanziaria, pertanto l’opinione prevalente sul mercato è che le tranche di buona qualità siano troppo penalizzate.

La riduzione del risk weight per le tranche di scarsa qualità può essere giustificata da un più basso rischio modello rispetto alle tranche di maggiore qualità creditizia, ma potrebbe incentivare le banche a detenere titoli di qualità inferiore, soprattutto in un contesto di tassi di interesse particolarmente bassi come quello attuale.

Agenzie di Rating

Il nuovo Framework di quantificazione del Default Risk continua ad attribuire alle agenzie di rating un ruolo molto importante, soprattutto per le difficoltà di applicazione della metodologia IRB, a causa delle quali l’approccio basato sui rating esterni (ERBA) potrebbe diventare quello prevalentemente utilizzato.

Tale prospettiva è in contrasto con l’orientamento che emerge in altri documenti dello stesso Comitato di Basilea, dove si punta a ridurre, se non a eliminare, la dipendenza dai rating d’agenzia. In particolare, il nuovo framework regolamentare in corso di definizione per il calcolo dei requisiti patrimoniali sullo Standard Credit Risk (Revisions to the standardised approach for credit risk, pubblicato nel dicembre 2014) è orientato a fare sempre più affidamento su altri risk driver per il calcolo degli assorbimenti di capitale.

L’industria ritiene che le agenzie di rating possano ancora avere un ruolo importante nel framework regolamentare, purché venga introdotto un concetto di “due date” ai rating emessi, al fine di evitare l’effetto pro-ciclico derivante da aggiornamenti massivi di rating dovuti a situazioni di stress dei mercati (come avvenuto durante la crisi del 2008). Nel caso in cui venga preso in considerazione un rating per la determinazione dell’RWA (approccio ERBA o Inferred Rating), occorrerebbe quindi aggiungere determinati add-on in funzione dei lag temporali intercorsi tra gli ultimi due aggiornamenti, fino ad arrivare alla “invalidità” del rating se non aggiornato per lunghi periodi di tempo (soglia superiore ai 2 anni o anche soglia inferiore).

Definizione della Maturity

Con riferimento al parametro Maturity, il trattamento regolamentare proposto introduce un problema connesso alla troppo frequente attivazione del cap a 5 anni, con la conseguente possibilità di una rappresentazione distorta del reale rischio della cartolarizzazione (la maggior parte dei titoli ha una maturity superiore a 5 anni).

Gli approcci regolamentari richiedono infatti la definizione della maturity sulla base dei flussi certi ovvero basata su un piano di ammortamento delle tranche, ma tale requisito non è riscontrabile nelle cartolarizzazioni poiché basate sulle scelte dei singoli debitori in termini di prepayment/delinquency e quindi rimborso delle tranche. In assenza di tale casistica il current framework vincola all’utilizzo della legal maturity intesa come data dell’ultimo pagamento dell’ultimo sottostante (più un buffer temporale per i recovery); in nessun caso sono accettate misure “non oggettive” come la Duration attesa. A parziale mitigazione dell’eccessiva frequenza con la quale si attiva il maturity cap, il Revised Framework ha introdotto un haircut dell’80% da applicare alla legal maturity.[1]

In linea teorica, al fine di considerare l’orizzonte temporale atteso necessario ad essere ripagati dell’investimento iniziale, è necessario utilizzare la WAL (weighted average life) della tranche calcolata a partire da un cash flow model dei sottostanti con parametri di prepayment, default e recovery stimati su base storica.

[1] La formula introdotta dal Revised Framework definisce la maturity come MT = 1 + (ML – 1) * 80%

La Circolare 263 della Banca d’Italia recepisce in termini applicativi i contenuti della disciplina di vigilanza prudenziale Basilea II. Pur abrogata in buona parte dal framework di Basilea III, ed in particolare dalla relativa Circolare 285, risulta ancora in vigore per talune parti, quali la disciplina dei conflitti di interesse verso i soggetti collegati, e addirittura entra in vigore il I° luglio 2014 con riferimento alla nuova disciplina del Sistema dei Controlli Interni, attraverso il 15° Aggiornamento del 2 luglio 2013. Pur attendendosi in particolare ai soli ambiti di pertinenza della funzione di controllo dei rischi (nel seguito risk management), l’impostazione effettiva di un sistema coerente e applicabile di limiti, con efficienti meccanismi di rendicontazione, comunicazione, controllo ed escalation, implica numerose sfide e difficoltà applicative. Dopo una breve rassegna delle principali componenti di tale corpus normativo, il lavoro esamina dal punto di vista teorico le difficoltà insite in ogni sistema di limiti e, in riferimento all’attuale quadro normativo, offre anche alcuni spunti concreti in ordine alla relativa applicazione.

1. Limiti di rischio e principali pilastri normativi.

Per una generale revisione dell’impianto normativo di Banca d’Italia rispetto a Basilea II/III si veda la rassegna in [1].

Attualmente, prescindendo dalle normative di primo livello europee e dai principali framework di riferimento, la disciplina sul controllo dei rischi di pertinenza delle funzioni di Risk Management si sostanziano nei contenuti della Circolare 285 di Banca d’Italia, come implementazione di CRD IV (Direttiva europea su Basilea 3) e delle relativa CRR (Capital Requirement Regulation), e della Circolare 263 di Banca d’Italia, per i contenuti rilevanti su RAF, rischio informatico, continuità operativa e disciplina relativa ai soggetti collegati (esponenti aziendali e loro connessi).

Per motivi di spazio non sarà oggetto di trattazione nel presente documento l’altrettanto rilevante regolamento congiunto Consob-Bankit sui servizi di investimento, che assegna alle funzioni di controllo ulteriori importanti adempimenti.

Rimanendo nel contesto sopra descritto, le fasi del processo di gestione e controllo dei rischi con riferimento alle quali la normativa richiede alle funzioni di Risk Mgt importanti contributi specifici e rilevanti sono in particolare la:

- Misura dei rischi e Fissazione di Limiti;

- Prevenzione dei rischi stessi;

- L’attivazione di adeguati flussi informativi agli Organi di Controllo (Collegio Sindacale, OdV 231, Comitati Rischi vari) e Organi con Funzione di Gestione o Supervisione Strategica (CDA, AD, Direzione).

Approfondendo ulteriormente la tematica, è utile citare i molteplici “ambiti” di applicazione, in termini sia di tipi di rischio sia di differenti processi (attori, frequenza del controllo, metodologia di controllo) che la normativa in parola specifica e disciplina.

Una lista non esaustiva di tali ambiti, tra loro spesso in forte intersezione, è data da:

- Rischi di I pilastro e vincoli di adeguatezza patrimoniale (FondiPropri/RWA) di I Pilastro. Origine: Basilea I-II. Circolare 285

- Rischi di II pilastro, processo ICAAP-SREP. Origine: Basilea II. Circolare 285

- Informativa al pubblico di III Pilastro. Origine: Basilea II. Circolare 285

- Rischi e vincoli di Basilea 3. Origine: Basilea III. Circolare 285

- Risk Appetite Framework (RAF). Circolare 263, 15^ Aggiornamento, Tit.V Cap.7

- Grandi Rischi. Origine: Basilea I. Circolare 285

- Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR). Circolare 263, 15^ Aggiornamento, Tit.V Cap.7

- Operazioni con Soggetti Collegati. Circolare 263, Titolo V Cap.5

- Rischio ICT. Circolare 263, 15^ Aggiornamento, Tit.V Cap.8

- Regolamenti e Limiti Operativi su Credito e Finanza. Origine: Regolamenti interni delle banche.

2. Limiti di rischio e misure di rischio. Un Framework concettuale

2.1 Fissazione del valore Limite

Tralasciando il tema dei vincoli “mandatory” di I pilastro, sui rapporti tra misure regolamentari di rischio e fondi propri, da un punto di vista gestionale la fissazione di soglie di tolleranza/obiettivi/vincoli sui massimi rischi assumibili è comunque un tema complesso, estremizzando anche in un contesto in cui le sopracitate normative fossero totalmente assenti.

Con il termine gestionale si fa qui riferimento al (i) sistema dei limiti di rischio che le banche hanno introdotto e sviluppato nel tempo e che hanno disciplinato nei rispettivi regolamenti interni, con riferimento in particolare alle aree tipiche dell’intermediazione bancaria quali “Crediti” e “Finanza” (o “Deleghe” o “Poteri e Deleghe”), (ii) agli obiettivi declinati nel RAF (quindi il risk appetite e la risk tolerance) o anche (iii) alle tecniche di misurazione dei rischi utilizzate dalle banche di Classe 1 e 2 nel rendiconto ICAAP.

Un limite di rischio non è in linea generale così diverso da un obiettivo di pianificazione commerciale oppure finanziaria, espresso in termini di volumi o di budget. Per avere senso, tale limite (inteso qui come limite massimo) deve rispettare congiuntamente le seguenti condizioni:

- non essere posto ad un livello così alto da essere irraggiungibile, tale quindi da non rappresentare un vincolo “effettivo” sulla gestione dell’intermediario;

- non essere collocato ad un livello così basso da ostacolare – o peggio – bloccare del tutto l’attività del business, sia creditizio sia finanziario, dell’intermediario.

In una epoca in cui le banche godevano di maggiori margini di libertà, quindi prima che le misure di rischio avessero anche un profilo strategico e trovassero specifica disciplina mediante i processi normativi ICAAP e RAF, approvati e rendicontati da Organo Strategico e Organo di controllo, la procedura di fissazione dei limiti risultava essere abbastanza euristica.

Si faccia ad esempio riferimento – per semplicità di trattazione – al rischio di mercato e al rischio di credito.

Per il rischio di mercato, sotto ipotesi di stabilità di alcuni “drivers” (stock di asset finanziari, volumi e stile di trading, esistenza o meno di investment banking), il Risk Management seleziona una metrica di rischio, per esempio il VaR (Value at Risk), seleziona la serie storica nel tempo da utilizzare in input ai relativi sistemi di misurazione, per portafoglio o sub portafoglio, e fissa dei limiti coerenti con l’andamento storico, secondo un principio di ragionevolezza. Essendo il VaR una misura concreta con un significato sufficientemente intuitivo, il Risk Management può anche selezionare i limiti gestionali in relazione alla propria sensibilità/accettazione del rischio. Di certo, prima della 15^ Aggiornamento della Circolare 263 e fatta eccezione per poche banche di grandissime dimensioni e con diffusa cultura finanziaria anche a livello di Top Management, raramente il Risk Management ha discusso e illustrato, in un’ottica di condivisione del risk appetite, obiettivi e limiti di rischio.

Per il rischio di credito, la fissazione di limiti è tradizionalmente stata sempre legata a misure semplici espresse in termini di stock, quali:

- Massimo importo (o %) di fidi al singolo cliente/gruppo;

- Massima percentuale di finanziamenti allocati su un dato settore;

- Massima percentuale di debitori con riferimento a date classi di rating;

- …

Si consideri infatti che tradizionalmente, nelle prassi gestionali delle banche, specie di medie e piccole dimensioni, il rischio di credito è stato spesso presidiato nella fase di processo di erogazione (a monte del processo di intermediazione creditizia) piuttosto che nelle perdite inattese stimabili con tecniche statistiche (in relazione quindi agli esiti negativi e probabili riscontrabili a valle del processo). Ci si è cioè concentrati nei regolamenti del credito sulle facoltà, vale a dire sul massimo importo erogabile a un cliente sulla base dell’applicazione di “griglie” (almeno) bidimensionali di:

- Soggetto erogante: direttore filiale, capo area, direzione crediti, direzione generale, CDA, ecc…;

- Classe di rischio/prodotto: mutui ipotecari, portafoglio autoliquidante, fidi in c/c, ecc…

Anche nel credito, sia i limiti veri e propri di rischio e concentrazione, sia quelli sulle facoltà deliberative, non hanno tradizionalmente avuto lunghe fasi di assessment con logiche quantitative e strumenti statistici, bensì processi di approvazione condotti con logiche generali di prudenza, benchmarking, esperienza e sensibilità storica, ecc…

Evidentemente sia l’innovazione normativa degli ultimi anni, sia i fenomeni recenti sul mercato italiano ed -in particolare – le ingenti perdite su crediti di talune banche e/o i fatti illeciti generati dal mancato controllo dei rischi operativi, impongono una seria riflessione in particolare sulla identificazione, mappatura e presidio di questi rischi, ma anche sulle metodologie e sulle misure utili a coglierne in modo affidabile la rilevanza.

2.2 Relazioni tra le metriche. Ortogonalità

E’ questa una tematica di assoluto rilievo ai fini di un sistema di controlli interni sui rischi efficace ed incisivo. Tuttavia la stessa ha non ha avuto grande spazio nella letteratura, sia teorica sia empirica, nonché nella comunità bancaria e nei pratictioners del settore.

Per ragioni di semplicità si faccia riferimento al rischio di mercato e ad una coppia di metriche di rappresentazione o stima dei rischi utilizzate per fissare dei limiti, su un medesimo portafolio o sull’aggregato complessivo di rischio. E’ utile qui ricordare che un limite, dovendo essere formalizzato con opportune delibere dagli organi aziendali, deve essere sufficientemente stabile e quindi non oggetto di frequenti revisioni, in quanto in caso contrario il relativo processo di monitoraggio sarebbe di difficile applicazione pratica e di minore credibilità per gli operatori che sono tenuti a rispettarlo.

In accordo con le prassi, la coppia di metriche potrebbe essere costituita dal VaR e dalla Esposizione (a seconda delle asset class e degli ambiti, denominata rischio delta, sensitivity, ..), nel seguito E per brevità.

Si consideri sempre, per semplificazione divulgativa, un portafoglio di strumenti plain e di posizioni in derivati, dipendente da un unico fattore di rischio azionario, come ad es. EuroStoxx o FTSEMIB.

- L’esposizione E misura la posizione netta del portafoglio sul fattore di rischio; quindi se il limite di tale grandezza fosse pari a 1 mln €, equivarrebbe a non accettare profili di perdita superiori a quelli di una posizione netta nell’indice di tale ammontare.

- Il VaR come noto indica quale perdita si sopporterebbe con un certo livello di “pessimismo”, usualmente espresso nei termini del 1% o 1‰ dei casi peggiori.

Come si relazionano queste due misure? E’ da notare che le due misure si possono considerare sufficientemente indipendenti tra loro. Infatti:

- in un periodo di alta volatilità, catturata dal VaR che usa stime di parametri o scenari sulla finestra temporale corrente, il limite stesso di VaR impedisce l’assunzione di posizioni con elevato rischio di perdite;

- in un periodo di bassa volatilità, a parità di posizione di portafoglio, il VaR calcolato rimane sempre lontano dai limiti massimi, ma il limite di massima esposizione E impedisce ai trader di assumere posizioni con rischi potenziali troppo elevati.

E’ quindi evidente l’utile complementarietà tra le due metriche. Ovviamanente, perché questa complementarietà venga esercitata in modo utile, è necessario che il set-up dei limiti e ogni revisione successiva, sia fatta con una calibrazione attenta e coerente dei due valori-limite sullo stesso portafoglio.

Formalizzando quanto sopra illustrato, si può affermare che le due misure utilizzate come limite devono essere tra loro possibilmente decorrelate, ortogonali nel linguaggio operativo, nel contempo evitando di definire sistemi di limiti ridondanti e inutili, cioè di “raccontare la stessa storia”.

Utile a tale riguardo riportare un ulteriore esempio, questa volta relativo congiuntamente sia al rischio di credito che al rischio di mercato.

Se sul portafoglio dei titoli obbligazionari di proprietà della banca venissero individuati limiti su questi tre livelli:

- L1. Massima posizione su un singolo emittente con rating < B

- L2. Massima posizione su paese con rating < B

- L3. Massima posizione globale in bond con emittenti di rating < B

non è possibile affermare che i tre limiti siano ridondanti ma la loro evidente intersezione deve implicare uno studio attento dei valori limite, questo al fine di evitare che questi vincoli ostacolino il gestore o siano uneffective.

Se per una banca si avessero questi valori L1 = 1%, L3 = 5%, questo assetto impedirebbe ad esempio una sana diversificazione sul sotto portafoglio “bond high yield”. Andrebbe cioè aumentato L3 o ridotto L1.

2.3 Le Dimensioni di un sistema di limiti

In conclusione, è ora possibile portare a compimento il tentativo di modellizzazione generale di un sistema di limiti con la lista di tutte le dimensioni, o parametri, che lo caratterizzano, e che quindi devono essere tenute in considerazione per la costruzione di un impianto che abbia la concreta probabilità di operare come efficace presidio del rischio.

|

Dimensione |

Esempi |

| Normativo vs. Gestionale | Flag binario |

| Ambito (o tipo di rischio) | Credito, Mercato, Liquidità, … |

| Organo deliberante | Board, AD, Direzione … |

| Granularità Limite | Banca, Area geografica, filiale, portafoglio, desk, … |

| Frequenza misura | Daily, Monthly, Quarterly |

| Fonte normativa | Circolare 285, Circolare.263, … |

| Processo di rientro/rispetto limite | Entro (t+1) per market risk; escalation sul board, entro 1 mese, … |

| Metrica di Rischio utilizzata | VaR €, VaR %, Sensitivity 1bps, Stock %, |

| Granularità Metrica | Continua: VaR, Stock. Discreta: Rating, classe geografica |

La capacità di descrivere e strutturare l’intero sistema di limiti della banca in questo “ipercubo” di dimensioni e relativi valori, dovrebbe poter tradursi in un vero e proprio repository o testo unico del sistema dei limiti della banca, nodo superiore e base fondante del complesso albero applicativo e operativo del sistema dei limiti di rischio.

Anzi, il noto documento di coordinamento sulla gestione dei rischi (che, nell’ambito del sistema dei controlli interni dell’intermediario, trova spesso formalizzazione in termini di regolamento che disciplina compiti, responsabilità, flussi informativi e modalità di coordinamento e collaborazione degli organi e delle funzioni aziendali di controllo), che le banche hanno approvato in relazione agli adempimenti del 30/6/2014 del 15^ Aggiornamento della Circolare 263, spesso redatto in forma di principi e auspici molto generali, potrebbe trarre molti vantaggi e utilità per guidare la periodica rappresentazione dei rischi agli organi aziendali e una sorta di “continuous assessment” sulle capacità di controllo e sulla relativa efficacia.

3. Il puzzle dei vincoli. Problemi ed esempi concreti

Un altro esempio utile a comprendere la complessità della tematica in gioco, in termini di sfide nella gestione dell’”ortogonalità” o multidimensionalità sopra citata, è quello della relazione tra ambito, metrica di misurazione del rischio e frequenza di misurazione e/o reporting e/o segnalazione, come di seguito rappresentato in modo stilizzato, riferito in particolare al solo rischio di credito. Alcuni elementi della tabella, specie la frequenza, sono da intendersi come indicative di una buona practice, non mandatory.

|

Ambito |

Metriche |

Frequenza (di misurazione, reporting, segnalazione) |

||

|

Esposizione |

Rating |

Rischio |

||

|

Regolamento Operativo del Credito |

Stock (Impieghi) |

Singola posizione |

RWA, Rating |

Giornaliera (processo di erogazione), Mensile (reporting) |

|

RAF |

Stock (Ptf titoli) |

– |

RWA, Capitale Economico, Leva Finanziaria |

Mensile / Trimestrale |

|

OMR |

Stock (Operazioni straordinarie) |

– |

Bps su CET1, RWA, Capitale Ecoomico |

Trimestrale / ad Evento |

|

Soggetti Collegati |

Stock (Impieghi e altre posizioni a credito) |

– |

RWA e/o EAD / Patrimonio di Vigilanza |

Giornaliero (controllo), Mensile (reporting) |

|

Grandi Rischi |

– |

– |

RWA su Patrimonio Vigilanza |

Mensile (controllo), Trimestrale (segnalazione) |

Notevoli sono i problemi teorico/applicativi da affrontare e gestire, anche per gli intermediari finanziari meglio attrezzati. Tra questi si pensi ad esempio a:

- come conciliare misure di rischio basate su metriche differenziate (Primo vs Secondo pilastro, Stock o Sbilanci di liquidità vs VaR), relativi vincoli regolamentari e logiche differenziate di definizione dei limiti, orientate da elementi di tipo “top down” (laddove ad esempio operano vincoli regolamentari o forti aspettative di mercato) oppure da fattori di tipo “bottom up” / storici (si pensi al sistema dei finanziamenti ai Soggetti Collegati o ancora al tema dei Grandi Rischi, che riflette ad esempio impieghi storici verso imprese del territorio o scelte “industriali” verso grandi imprese anche compartecipate);

- come definire coerenti sistemi di controllo, rendicontazione e – in caso di superamento delle soglie di alert o dei limiti stessi – di escalation verso i Vertici Aziendali e gli Organi, in presenza di processi che non solo hanno frequenza “istituzionale o dichiarata” differenziata ma che risentono di vincoli di data quality, elaborazione, segnalazione e produzione del dato che creano “asincronia” nella disponibilità effettiva delle singole misure.

Ed è evidente, inoltre, che i processi in oggetto richiedono di essere gestiti non tramite una logica a “passi successivi” bensì secondo modalità “circolari” e – spesso – continue (anche se i momenti centrali del processo di pianificazione e di budgeting rappresentano gli snodi o punti di “ancoraggio” fondamentali), con il contributo di una pluralità di attori (Risk Management, Finanza, Crediti, …) e conseguenti esigenze/vincoli di coordinamento.

A tutto questo si deve aggiungere anche un elemento molto spesso sottovalutato, rappresentato dall’innesto di tale sistema, in termini di tempistica intrinseca, nella complessa timeline delle sedute degli Organi consiliari, dei Comitati endoconsiliari (Comitato Controlli e Rischi del CDA in particolare), e dei Comitati Gestionali (Comitato Finanza e ALM e Comitato Rischi in particolare).

Il rispetto dei tempi previsti per la consegna – con congruo anticipo – alle strutture owner della documentazione di riferimento (report sui rischi, informative, proposte di delibera), per assicurare adeguata istruttoria ed analisi a Top Managers e Consiglieri, aggiunge un ulteriore layer di complessità ed un forte vincolo alla gestione del complessivo sistema. In questo possono supportare sistemi e tools informatici di tipo cooperativo, in cui innestare gli opportuni workflow per rendere efficiente il delicato tema dei flussi informativi, cfr. [5]. Di questo tratteremo in un prossimo lavoro.

Riferimenti

[1] C. Brescia Morra e G. Mele (2014), “Le nuove fonti della vigilanza prudenziale”, https://www.finriskalert.it/?p=1000

[2] Banca d’Italia (2013), “La nuova Vigilanza Prudenziale per le Banche”, Circ.263 15^ Aggiornamento.

[3] Unione Europea (2013), “CRR – Capital Requirement Regulation”

[4] Banca d’Italia (2014), Nota di chiarimento del 6 giugno 2014 – Sistema dei controlli interni, sistema

informativo e continuità operativa.

[5] ABI (2014), Estratto dal documento “Riflessioni sul capitolo VII per la Gap Analysis”

[6] Banca d’Italia (2013), “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Circ.285.

L’EBA ha pubblicato un report indirizzato alla Commissione Europea in materia di calcolo dei requisiti dei fondi propri per il rischio di credit valuation adjustment (CVA). Il report, basato su un campione di 32 banche di 11 giurisdizioni diverse, ha evidenziato la rilevanza dei rischi attualmente non coperti dalla normativa europea a causa di alcune esenzioni previste nel Capital Requirements Regulation (CRR).

Comunicato stampa http://www.eba.europa.eu/-/the-eba-advises-the-european-commission-on-credit-valuation-adjustment-cva-risk

Report sul CVA http://www.eba.europa.eu/documents/10180/950548/EBA+Report+on+CVA.pdf

Parere sul rischio http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-02+%28EBA+Opinion+on+CVA+risk%29.pdf

Lo IOSCO ha pubblicato un report sull’attuazione dei principi da esso emanati in materia di indicatori finanziari dello IOSCO.

Comunicato stampa http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS368.pdf

Rassegna sull’attuazione dei Principi sugli Indicatori Finanziari dello IOSCO http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD474.pdf

La Financial Conduct Authority (FCA) ha avviato un occasional paper sulla vulnerabilità dei consumatori. Tale documento si pone l’obiettivo di diffondere la conoscenza e stimolare interesse e dibattito sul tema trattato e fornire un aiuto pratico alle imprese nello sviluppare ed adottare una strategia in merito. Esso include un Practitioners’ Pack che contiene indicazioni per imprese finalizzate ad ottenere maggiori risultati e sviluppare servizi più efficienti per i consumatori vulnerabili.

Comunicato stampa http://www.fca.org.uk/news/fca-challenges-firms-to-review-approach-to-consumer-vulnerability

Occasional paper http://www.fca.org.uk/static/documents/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf

Practitioners’ Pack http://www.fca.org.uk/static/documents/occasional-papers/occasional-paper-8-practitioners-pack.pdf

Vulnerability exposed: The consumer experience of vulnerability in financial services http://www.fca.org.uk/static/documents/research/vulnerability-exposed-research.pdf

La Prudential Regulation Authority (PRA) ha stabilito i criteri per valutare le responsabilità dei dirigenti di banche ed imprese di investimento nel caso in cui non prendano provvedimenti per prevenire o interrompere le violazioni delle disposizioni prudenziali nelle loro aree di competenza.

Comunicato stampa http://www.bankofengland.co.uk/publications/Pages/news/2015/029.aspx

Consultation paper sulle segnalazioni, che si chiuderà il 22 maggio 2015 (CP6/15) http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/publications/cp/2015/cp615.pdf

Consultation paper sull’atteggiamento nei confronti di amministratori non esecutivi delle banche e delle imprese di cui al Solvency II che si chiuderà il 27 aprile 2015 (CP7/15) http://www.bankofengland.co.uk/pra/Documents/publications/cp/2015/cp715.pdf

L’EBA ha pubblicato un report sul calcolo dei fondi propri richiesto per la valutazione del rischio CVA. Il risultato è composto da 16 raccomandazioni, basate su una ricerca che ha coinvolto 32 banche e 11 giurisdizioni.