L’EBA ha pubblicato le linee guida che individuano modelli armonizzati per il finanziamento di progetti degli istituti di credito. Queste linee guida mirano ad armonizzare la segnalazione di piani di finanziamento in tutta l’UE. Questo insieme di modelli e definizioni comuni fornisce uno strumento per le autorità competenti per valutare la fattibilità, la redditività e la solidità dei piani di finanziamento.

Il 1 luglio 2014 l’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato un parere relativo al trattamento prudenziale dei covered bond. Pur esprimendo sostegno per l’attuale approccio previsto dal regolamento CRR, l’EBA raccomanda ulteriori criteri per beneficiare di un trattamento preferenziale. Il parere fornisce consigli sul trattamento di alcune attività specifiche di copertura. L’EBA ha, inoltre, individuato le “best practices” per un quadro normativo comune in tutta l’UE per le obbligazioni bancarie garantite.

L’FSB, in qualità di organo fondatore della Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), ha approvato i documenti necessari per la sua creazione. La GLEIF sarà costituita come fondazione senza scopo di lucro di diritto svizzero allo scopo di fungere da braccio operativo del sistema LEI Global System approvata dall’FSB nel G-20 del giugno 2012.

L’EBA (Autorità Bancaria Europea) il 27 giugno 2014 ha pubblicato una consultazione relativa alla disclosure sulle informazioni relative alla riserva di capitale anticiclica. L’obiettivo dell’EBA è quello di favorire l’armonizzazione delle normative nel settore bancario. Tale documento propone due modelli di informativa, inerenti a:

- Localizzazione geografica delle esposizioni che determinano il buffer

- Importo della riserva anticiclica

La consultazione terminerà il 27 settembre 2014.

L’EBA ha pubblicato le proprie linee guida sull’informativa relativa alle attività vincolate e non vincolate ai sensi dell’articolo 443 del Regolamento (UE) 575/2013, c.d. CRR (Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets – EBA/GL/2014/03).

Il 28 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea (GUUE) il Regolamento di Esecuzione n. 680/2014 relativo al documento Eba ITS_2013_02, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 29 giugno 2014

La seconda puntata sui CoCos si occupa del loro prezzo/rendimento e della struttura ottima del capitale di una società che emette questi titoli. Le principali determinanti del rendimento/prezzo dei CoCos sono rappresentate da tre fattori: grado di priorità rispetto agli altri stakeholders, meccanismo di loss absorption, trigger di conversione.

1. Pricing dei CoCos nel mercato primario e secondario

Lo yield rate dei CoCos è strettamente collegato al grado di priorità che essi hanno rispetto agli strumenti finanziari presenti nella struttura del capitale di una società: in particolare essi sono subordinati ad altri titoli di debito, poiché sono chiamati per primi ad assorbire le eventuali perdite. Per questo motivo, lo yield to maturity (YTM) di un CoCo tende a essere più elevato rispetto a quello di altri strumenti di debito (obbligazioni subordinate e debito senior unsecured).

Il costo netto sopportato dai possessori di CoCos è connesso al meccanismo di assorbimento delle perdite (“loss absorption mechanism”). I meccanismi sono di due tipi: write down (parziale) del valore nominale (PWD), conversione in azioni (CE). L’effetto di un meccanismo di “loss absorption” basato sul write down del valore facciale del debito dipende dal livello del trigger di conversione. Il trigger di conversione rappresenta la barriera su una grandezza della società superato il quale scatta la conversione del debito in azioni o il write down del valore nominale. La grandezza di riferimento può essere di mercato (il prezzo del titolo) o di natura contabile (grado di leverage, capital ratio). I CoCos emessi sul mercato fino ad oggi hanno principalmente un trigger fondato sul capital ratio (CET1/RWA).

Il livello del trigger svolge un ruolo significativo. Dal punto di vista dei possessori dei titoli sono da preferire i CoCos con trigger non elevato (“low triggers”). In questi casi, la possibilità che il trigger venga innescato è infatti bassa e, di conseguenza, anche la probabilità che il CoCo venga chiamato ad assorbire le perdite risulta limitata. D’altro canto, per un valore fissato dello YTM, gli azionisti della società preferiranno “high triggers” in quanto in questo caso sarà più probabile trasferire le potenziali perdite ai possessori di CoCos. Di conseguenza, in presenza di PWD ci si aspetta che lo yield degli “high trigger” CoCos risulti essere superiore rispetto a quello dei “low trigger” CoCos. Il livello del trigger nel caso di un CE CoCo può avere effetti diversi: un livello elevato di trigger può essere più o meno appetibile per i detentori (a seconda della volatilità del prezzo delle azioni e quindi del valore delle azioni), sicuramente non è gradito agli azionisti in quanto comporta un effetto diluitivo sulla compagine azionaria quando ancora l’impresa non versa in cattive acque.

Quanto a CoCos di tipo PWD o CE, le preferenze degli azionisti vanno ai CoCos con un PWD del nominale che non portano un effetto di diluizione della compagine azionaria e il trasferimento dei costi legati allo stress finanziario ai titolari di CoCos. Al contrario, per un fissato livello di YTM, questi ultimi tendono a preferire strumenti CoCos con meccanismo di conversione in equity che garantiscono di preservare il valore nominale (almeno in parte) in termini di azioni e permettono di partecipare al potenziale upside legato al salvataggio della società. Nonostante ciò, esistono alcune ragioni sostanziali per le quali alcuni investitori in CoCos considerano i PWD più appetibili: in genere essi garantiscono una maggior chiarezza riguardo all’ammontare di assorbimento delle perdite rispetto ai CE CoCos. L’esistenza di un write down sul valore facciale risulta essere interessante per gli investitori istituzionali in fixed income che sono soggetti a mandati che impediscono loro di detenere strumenti di equity. In definitiva, la componente di opzionalità di un PWD CoCo è più facile da valutare rispetto ad un CE CoCo.

L’analisi del mercato dei CoCos conferma queste considerazioni. In generale sul mercato si osserva che i CoCos con clausola di PWD hanno YTM all’emissione più elevati rispetto a quelli con meccanismi di CE. I low trigger CoCos tendono ad avere un premio più basso rispetto a quelli high trigger. In linea con quelle che sono le preferenze degli investitori e degli emittenti, i CoCos che risultano meno costosi al momento dell’emissione sono quelli che presentano la combinazione low trigger e un meccanismo di loss absorption di CE.

Primary market pricing of CoCo bonds (da Avdjiev et al. (2013))

YTM1 spread at issuance over non-CoCo subordinated bonds, in per cent2 Table 1

|

All |

Conversion to equity (CE) | Principal writedown (PWD) | |

| All |

2.8 |

2.5 |

3.9 |

| Low-trigger3 |

2.5 |

2.3 |

4.8 |

| High-trigger4 |

3.6 |

3.5 |

3.6 |

1 YTM = yield to maturity. 2 Weighted averages based on issued amounts. 3 Mechanical trigger level �6% (CET1/RWA). 4 Mechanical trigger level >6% (CET1/RWA).

Sources: Bloomberg; Dealogic; authors’’ calculations.

Il mercato secondario di questi titoli può fornire ulteriori spunti di riflessione interessanti. Se si analizza la correlazione tra le variazioni giornaliere dello spread dei CoCos e i cambiamenti giornalieri dello spread degli strumenti di debito subordinato non CoCos, dello spread dei CDS e del rendimento delle azioni per lo stesso emittente, si osserva che gli spreads dei CoCos sono fortemente correlati con quelli degli altri titoli di debito subordinato, mentre meno significativa risulta essere la correlazione con le azioni (con l’eccezione in parte dei CE CoCos) o con gli spreads dei CDS. Inoltre, gli spreads dei CDS e degli strumenti di debito subordinato non CoCos tendono a essere maggiormente correlati con gli spreads dei CoCos aventi trigger bassi. Ciò è dovuto al fatto che i CoCos con trigger bassi tendono a coprire perdite come altri strumenti di debito subordinato, ovvero al punto di insolvenza per la banca. Al contrario, i CoCos con trigger elevati andranno a coprire le perdite in un momento precedente rispetto a quello delle altre obbligazioni subordinate.

2. Struttura ottima del capitale

Le proprietà dei CoCos vanno ad incidere sulla struttura ottima del capitale dell’impresa. In quello che segue facciamo riferimento ai risultati contenuti in in E. Barucci e L. Del Viva (2013) e Francesca Arosio (2014).

Una società che decide di emettere CoCos, oltre al debito standard e azioni, ottiene dei vantaggi significativi in termini di riduzione dei costi attesi di bancarotta, nonché dello spread e dei coupon ottimi del debito standard. Per questi motivi, si osserva in primo luogo che le società che emettono questo tipo di strumento presentano un livello di leverage superiore rispetto alle società che emettono soltanto debito tradizionale. Si assiste ad una sostituzione tra debito classico e debito convertibile. La possibilità di poter dedurre fiscalmente i coupon dei CoCos senza dover incorrere in un aumento dei costi di bancarotta, genera un incentivo a sostituire debito classico con questi strumenti ibridi. Questo incentivo tende a rafforzarsi in presenza di elevati costi di default e elevata volatiltà, e quindi in un contesto caratterizzato da elevato rischio. Alcuni risultati teorici mostrano che il valore dei CoCos risulta essere crescente in funzione della loss rate e della volatilità del valore dell’impresa. Con alta volatilità, i coupons di questi titoli ibridi, e di conseguenza il loro valore, tendono ad aumentare.

Data la loro funzione di “loss absorption” i CoCos risultano particolarmente rischiosi rispetto alle obbligazioni classiche emesse dalla stessa società. I titolari di CoCos devono essere ripagati del rischio di andare incontro a una conversione o, peggio, ad un haircut del valore nominale dei titoli in loro possesso. Lo spread di questi titoli, crescente nella volatilità, è infatti maggiore dello spread dei titoli di debito non convertibili. Si tratta in effetti di strumenti con un pay-off asimmetrico: subiscono gli effetti negativi di potenziali perdite (in modo analogo all’equity), ma non partecipano ai potenziali incrementi di valore (in modo analogo allo straight debt). Questa asimmetria nel pay-off spiega il maggiore spread rispetto al debito puro e la loro maggiore sensibilità a variazioni della volatilità. Lo spread rispetto al debito standard può giungere ad essere pari a 400-500 punti base ed è crescente nella volatilità. La riduzione dello spread del debito stadnard dovuta all’emissione di CoCos non è invece molto significativa.

Nel caso particolare di strumenti CoCos caratterizzati da un meccanismo di loss absorption di tipo “write down” si ottiene un risultato particolarmente interessante: il write down ottimale per la società risulta essere intorno al 50-60% del valore facciale. La conversione ottimale dovrà dunque avvenire sotto la pari con gli investitori che sopporteranno una perdita pari a circa il 50% del valore nominale, ovviamente questa perdita è remunerata dai rendimenti significativi che vengono richiesti dagli investitori. Il livello di write down ottimo è crescente nella volatilità.

Riferimenti

Francesca Arosio (2014) Capital Access Bonds, Politecnico di Milano.

Avdjiev et al. (2013). Stefan Avdjiev, Anastasia Kartasheva e Bilyana Bogdanova. “CoCos: a primer”. BIS Quarterly Review, September 2013.

Barucci, E. and Del Viva, L. (2011). Dynamic Capital Structure and the Contingent Capital Option,Annals of Finance, 2013, vol. 9, issue 3, pages 337-364.

Tra le misure prese nel corso della riunione del 5 giugno, il consiglio della BCE ha stabilito la discesa dei tassi di interesse sui depositi in territorio negativo. Tale decisione non rappresenta un unicum nel panorama delle banche centrali occidentali. Basandoci sull’esperienza danese, proviamo ad analizzarne le possibili implicazioni.

TASSI NEGATIVI: DANIMARCA E EUROZONA

Nel luglio del 2012, per la prima volta in circa 200 anni, la banca centrale danese (Danmarks Nationalbank, di seguito DNB) ha adottato tassi di interesse di riferimento negativi: il taglio di 25 punti base ha portato il tasso di rifinanziamento a 0,2% e quello sui depositi a -0,2%. A seguito di questa decisione, le banche che depositavano fondi presso la DNB non solo non ricevevano più alcuna remunerazione, ma venivano costrette a pagare per tale ‘parcheggio’. A differenza di Draghi, il quale ha esplicitamente affermato dopo la riunione del 5 giugno che i tassi sui depositi non verranno ulteriormente abbassati, la DNB ha più volte dichiarato che non vi erano limiti a ulteriori riduzioni.

In realtà, il miglioramento della situazione nell’Eurozona e il raggiungimento degli obiettivi prefissati (vedi sotto) hanno spinto la banca centrale danese a rivedere i propri propositi al ribasso e ad aumentare, nel gennaio 2013, entrambi i tassi di 10 punti base (il tasso sui depositi giungeva ad essere pari a -0,1%); nell’aprile 2014 il periodo di tassi negativi è terminato e le remunerazioni sui depositi sono risalite allo 0,05%, lo stesso livello del 2012 (DNB, 2012; DNB, 2013; DNB, 2014; Hüttl, 2014; Nielsen e Aalund, 2013).

La BCE, al cui interno le discussioni circa l’opportunità di compiere una mossa analoga erano iniziate già lo scorso anno, ha annunciato un calo dei tassi di interesse, portando il tasso principale allo 0,15% e, soprattutto, il tasso sui depositi overnight a -0,1%. Il rendimento negativo si applica anche a tutti i depositi bancari che eccedono i requisiti minimi previsti dalla normativa dell’Eurosistema (BCE, 2014; Terzi, 2014).

EFFETTI SULL’ECONOMIA DANESE

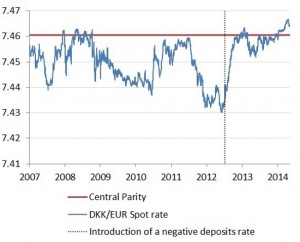

La politica monetaria della banca centrale danese ha come unico obiettivo la stabilità del rapporto corona/euro (più precisamente, è prevista una banda di oscillazione del ± 2,5%, ma la DNB tende a far oscillare la corona solo in prossimità del valore centrale). A seguito del grande afflusso di capitali in Danimarca (e in altri ‘porti sicuri’) avvenuto nel 2012, in concomitanza con la crisi finanziaria dell’Eurozona, la corona si è apprezzata e il tasso di cambio si è allontanato dal valore prefissato di 7,4604 corone per euro. Per contrastare il fenomeno, la DNB, oltre ad acquistare valuta estera per deprezzare la moneta nazionale, ha stabilito tassi di interesse negativi sui depositi. Da questo punto di vista, l’azione ha avuto successo e sin dai primi mesi del 2013 il rapporto corona/euro è tornato su livelli molto vicini a 7,46 (fig. 1).

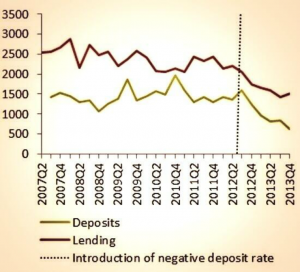

Gli effetti sull’economia reale e sul mercato finanziario non sono stati altrettanto significativi. Le decisioni della DNB non hanno avuto effetti positivi sui prestiti all’economia reale (fig. 2): i prestiti alle imprese sono addirittura diminuiti tra il 2012 e il 2013, calando da 144,54 a 141,7 miliardi di corone. I tassi di interesse non hanno risentito dei cambiamenti della politica monetaria: a seguito della decisione di abbassare la remunerazione sui depositi, le banche hanno modificato i propri portafogli acquistando titoli di stato a breve termine, i cui rendimenti, già negativi, sono calati ulteriormente, sebbene in misura limitata, nei mesi successivi all’annuncio. Occorre precisare che favorire i prestiti a imprese e privati non era tra le finalità di una remunerazione negativa dei depositi, come è dimostrato dalla decisione di innalzare il limite di liquidità che le banche potevano detenere presso la banca centrale (da 23,14 a 69,7 miliardi di corone), decisione approvata contemporaneamente alla discesa dei tassi in territorio negativo (Hüttl, 2014).

Figura 1: tasso di cambio corona/euro

Figura 2: depositi e prestiti in Danimarca

PROSPETTIVE PER L’EUROZONA

Volgendo lo sguardo alle decisioni della BCE, occorre in primo luogo considerare che i depositi bancari sui quali le banche dovranno pagare lo 0,1% sono in continuo calo: arrivati al picco di 850 miliardi nel maggio 2012, nel maggio 2013 sono giunti ad essere meno della metà (376 miliardi); i dati più recenti indicano che la liquidità depositata presso la BCE e le banche centrali nazionali è pari a 220 miliardi di euro. Di conseguenza, l’effetto dei tassi negativi potrebbe essere limitato rispetto a quanto ci si poteva attendere in passato. C’è inoltre il rischio che il rendimento negativo, che può essere assimilato a una tassa per le banche che hanno fondi depositati presso la BCE, venga trasmesso a privati e imprese tramite un aumento dei tassi sui prestiti, con effetti depressivi sulla domanda (Baglioni, 2013).

Occorre anche considerare che il meccanismo di trasmissione delle decisioni di politica monetaria, inceppato a causa della crisi, non funziona più adeguatamente: mentre nel 2008 le decisioni della banca centrale danese si trasmettevano quasi interamente sui tassi dei depositi di famiglie e imprese (rispettivamente, al 98% e 92% in un arco temporale di tre mesi), oggi le percentuali di trasmissione sono calate a poco più del 50% e dell’80% circa. Sebbene manchino dati sull’Eurozona, non vi sono dubbi che il fenomeno riguardi anche le decisioni prese dalla BCE (Nielsen e Aalund, 2013). Come nel caso danese, la decisione della BCE ha avuto effetti positivi, sebbene di modesta entità, sui tassi di cambio: il cambio euro/dollaro è calato sino a 1,3512 (12 giugno), ai minimi dal 20 gennaio. Sebbene la decisione di rendere i tassi sui depositi negativi non appare essere decisiva, essa assume un importante ‘effetto di segnalazione’ circa la volontà della BCE di usare tutti i mezzi a propria disposizione (nelle parole di Draghi, fare ‘whatever it takes’) per far ripartire il credito all’economia.

Il contemporaneo calo del costo del denaro e dei rendimenti sui depositi ha inoltre un effetto asimmetrico per i paesi dell’Eurozona: esso avvantaggia infatti i paesi periferici, che dovranno pagare tassi inferiori per la liquidità presa in prestito (attualmente pari a 650 miliardi), mentre colpirà le banche tedesche e degli altri paesi core, che detengono ingenti depositi presso la BCE. La decisione della BCE potrebbe spingere le banche dei paesi core a riprendere i propri prestiti nei confronti degli istituti dei paesi periferici: in un contesto in cui politiche monetarie asimmetriche sono vietate dallo statuto della banca centrale, rendere i tassi negativi potrebbe dunque portare benefici e effetti asimmetrici tra le economie europee.

BIBLIOGRAFIA

Baglioni, Angelo. Il mito dei tassi BCE negativi. Lavoce.info. 2013.

Banca Centrale Europea (BCE). 5 June 2014. ECB introduce a negative deposit facility interest rate. Press release. 2014.

Barucci, Emilio, Stefano Corsaro e Carlo Milani. Asset quality review e stress tests. Cosa ci aspetta? FinRiskAlert.it. 2014a.

Barucci, Emilio, Stefano Corsaro e Carlo Milani. Il funding for lending nella versione BCE. FinRiskAlert.it. 2014b.

Danmarks NationalBank (DNB). Interest rate reduction. Press release. 2012.

Danmarks NationalBank (DNB). Interest rate increase. Press release. 2013.

Danmarks NationalBank (DNB). Interest rate increase. Press release. 2014.

Hüttl, Pia. Negative deposit rates: the Danish experience – the impact of the negative deposit rate on the exchange rate and on financial market in Denmark. Bruegel. 2014.

Nielsen, Jan Størup e Anders Skytte Aalund. Denmark update. Negative interest rates – the Danish experience. Nordea Research. 2013.

Terzi, Andrea. Se i tassi diventano negativi. Lavoce.info. 2014

L’Eiopa ha fatto partire una consultazione sulle linee guida per l’utilizzo del Legal Entity Identifier (LEI). La consultazione è utile al fine di garantire maggiore qualità di raccolta e disseminazione dati e rendere tali processi meno costosi e più efficienti. Il termine ultimo per presentare osservazioni è il 29 agosto 2014.

Lo European Systemic Risk Board ha pubblicato l’ottavo ‘risk dashboard’: si tratta di un pannello di indicatori qualitativi e quantitativi sul rischio sistemico nel sistema finanziario europeo.