L’EBA, emendando una precedente norma della Commissione Europea, ha pubblicato degli Implementing Technical Standards (ITS) sulle segnalazioni di vigilanza. Si tratta di modifiche resesi necessarie per correggere piccoli errori e in conseguenza delle questioni poste nell’ambito del Q&A. Gli emendamenti saranno applicabili per i report di dicembre.

Il Board della Federal Reserve ha deciso ieri che i tassi rimarranno invariati in una forbice tra 0 e 0,25%. Prosegue la graduale diminuzione di immissione di liquidità nell’economia: essa proseguirà a un ritmo di 25 miliardi al mese, di cui 10 miliardi di MBS e 15 miliardi di obbligazioni.

Emanato il regolamento 806/2014: stabilite regole uniformi e sistemi uniformi di risoluzione di istituzioni di credito e di alcune imprese di investimento nell’ambito del Single Resolution Mechanism (SRM) e del Single Resolution Fund (SRF).

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 agosto.

La crisi finanziaria del 2007 ha stimolato in varie sedi istituzionali, sia domestiche sia internazionali, il dibattito in materia di board diversity, da intendersi rispetto a molteplici fattori (quali genere, età, nazionalità, formazione ed esperienza professionale) e da valutarsi come elemento in grado di migliorare la qualità del governo societario.

La verifica empirica delle argomentazioni a sostegno dell’eterogeneità della composizione dell’organo di amministrazione si riferisce prevalentemente al ruolo delle donne e sconta diverse criticità metodologiche. Un primo profilo di attenzione concerne l’individuazione di una o più variabili in grado di misurare la bontà del governo societario e dei relativi riflessi positivi che possono riguardare le funzioni di monitoraggio del management (in accordo con la cosiddetta agency perspective), ovvero le funzioni di indirizzo dello stesso (resource dependence perspective), ovvero la qualità del processo decisionale del board, in termini di maggiore trasparenza e minore esposizione a fenomeni di group thinking. Tra gli indicatori più rilevanti utilizzati in letteratura si annoverano l’indipendenza dell’organo di amministrazione, intesa come assenza di legami familiari ed economici tra i suoi membri e l’impresa, la frequenza delle riunioni del board, la qualità della comunicazione finanziaria. Un secondo profilo critico riguarda la difficoltà metodologica di verificare l’impatto della diversità sulla redditività aziendale, che alcuni autori ritengono essere un ulteriore vantaggio della diversità stessa. L’evidenza empirica fornisce, al proposito, indicazioni contrastanti, che al più depongono a favore dell’esistenza di una correlazione, e non di un rapporto di causalità, tra diversità e performance aziendali. Le politiche in materia di diversità, peraltro, presentano differenze significative tra i vari ordinamenti, sia sul piano della cogenza (potendo risultare dall’applicazione di codici di autodisciplina, ovvero di disposizioni legislative) sia sul piano dei contenuti sia sul piano degli obblighi di trasparenza (sebbene nel caso delle quote di genere gli ultimi anni abbiano visto una convergenza crescente).

In ambito europeo, la Commissione europea ha dato impulso al dibattito in materia di diversità attraverso varie iniziative. Con la consultazione sul Libro verde del 2011 (The EU Corporate Governance Framework), la Commissione invitava a una riflessione sul ruolo della diversità e sull’opportunità di prevedere un obbligo di trasparenza delle politiche eventualmente adottate, al fine di stimolare una maggiore considerazione del tema da parte degli emittenti. Ad esito della consultazione, nel ribadire il contributo positivo della diversità al monitoraggio da parte dei membri senza incarichi esecutivi, l’Action Plan del 2012 (Action Plan: European Company Law And Corporate Governance – A Modern Legal Framework For More Engaged Shareholders And Sustainable Companies) annunciava l’introduzione di un obbligo di trasparenza a carico delle società di maggiori dimensioni e una proposta specifica sul miglioramento dell’equilibrio di genere nelle società quotate. Il primo è stato definito lo scorso 15 aprile, nell’ambito della Direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, la quale prevede che le società europee con un numero di addetti superiore a 500 pubblichino la politica in materia di diversità applicata alla composizione degli organi di amministrazione e controllo (con riferimento a taluni aspetti quali età, sesso, formazione ed esperienza professionale), i relativi obiettivi, le modalità e risultati di attuazione; le società che non prevedono alcuna politica in materia di diversità devono motivare la propria scelta. La seconda è stata approvata dal Parlamento europeo il 20 novembre 2013 e riguarda la designazione degli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate di maggiori dimensioni.

Alla luce di questo dibattito, è di interesse l’evidenza relativa alla diversità degli organi di amministrazione delle società quotate italiane. Il presente contributo riprende e completa i dati già illustrati nella Relazione annuale per il 2013 della Consob con riferimento alle sole società del FtseMIB, utilizzando le informazioni riportate nelle relazioni sul governo societario di tutte le società con azioni ordinarie quotate sull’Mta e pubblicate nel 2013 per l’esercizio 2012. I dati sono relativi, quindi, alla situazione esistente poco prima dell’entrata in vigore della legge 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto le cosiddette quote di genere (a breve sarà disponibile anche evidenza successiva a tale innovazione normativa). Le caratteristiche degli amministratori, in termini di genere, età, titolo di studio e nazionalità, sono disaggregate per settore dell’emittente e per identità dell’azionista di controllo. Sono riportati, infine, i dati relativi alla partecipazione alle riunioni del board, considerati in letteratura come una proxy dell’intensità del monitoraggio del management: in particolare, la partecipazione è posta in relazione con la presenza di una relazione con i soci di controllo, oltre che con il settore dell’emittente e l’identità dell’azionista di controllo.

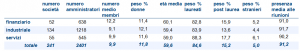

A fine 2012, in media gli organi di amministrazione delle società quotate italiane sono composti da circa 10 membri; le imprese operanti nel settore finanziario presentano board più numerosi (in media, 12,2 membri). Alla fine del 2012, a pochi mesi dall’entrata in vigore della legge 120 del 12 luglio 2011, che ha introdotto le cosiddette quote di genere, le donne rappresentano circa il 12% del totale. L’età media degli amministratori delle società italiane quotate è circa 60 anni; tale dato è omogeneo tra settori.

Sono in possesso di una laurea l’84,6% degli amministratori e tra questi solo il 15% è anche in possesso di un titolo di studio post-laurea (master, dottorato o entrambi). Le imprese operanti nel settore dei servizi sono quelle che presentano una maggiore percentuale di amministratori laureati (88,3%) e in possesso di un titolo di studio post-laurea (17,7%).

I componenti degli organi di amministrazione sono prevalentemente italiani: in media solo il 5% dei membri del board è di nazionalità estera. La presenza di amministratori stranieri è maggiore nel settore dei servizi (6,1%), in linea con il dato medio rilevato per il settore finanziario (5,2%) e inferiore tra le imprese industriali (4,4%). I dati relativi alla presenza degli amministratori alle riunioni del board evidenziano come questi partecipino al 91% circa delle riunioni; non si riscontrano differenze significative tra settori.

Alcune caratteristiche degli amministratori nelle società quotate italiane per settore

(situazione al 31 dicembre 2012)

Fonte: elaborazioni su dati Consob e sulle relazioni sul governo societario delle società italiane con azioni ordinarie quotate sull’Mta pubblicate nel 2013 per l’esercizio 2012; classificazione settoriale Borsa Italiana. I dati si riferiscono alle società per le quali erano disponibili le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (241 su 251 società quotate).

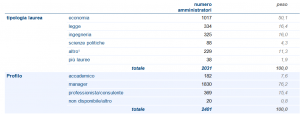

I componenti degli organi di amministrazione sono laureati prevalentemente in economia (il 50%); seguono i laureati in legge (16,4%) e in ingegneria (16,0%). Il profilo prevalente è quello manageriale (nel 76,2 % dei casi); i professionisti/consulenti rappresentano il 15,4% mentre gli accademici costituiscono il 7,6 % del totale.

Laurea e profilo professionale degli amministratori nelle società quotate italiane

(situazione al 31 dicembre 2012)

Fonte: elaborazioni su dati Consob. Dati relativi alle società italiane con azioni ordinarie quotate sull’Mta. 1 Il dato include 29 casi in cui non è disponibile alcuna informazione. I dati si riferiscono alle società per le quali erano disponibili le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (241 su 251 società quotate).

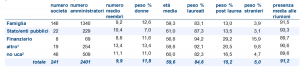

Suddividendo le società italiane quotate in base all’identità dell’azionista di controllo (cosiddetto ultimate controlling agent), le rilevazioni evidenziano una certa variabilità delle caratteristiche degli amministratori tra imprese controllate da soggetti di diversa natura. In particolare, gli amministratori delle imprese di tipo familiare sono meno frequentemente laureati (nell’83% dei casi), in possesso di un titolo di studio post-laurea (nel 13% dei casi) e stranieri (solo il 3,1% dei membri del board è di nazionalità estera).

Al contrario, i board delle otto società controllate da un soggetto avente natura finanziaria (prevalentemente fondi di investimento e di private equity) presentano la più alta percentuale di soggetti laureati (94,2%), in possesso di un master e/o di un dottorato (29,2%) e stranieri (15,9%). Si tratta inoltre dei board meno numerosi (in media sono composti da 8,6 membri) e più giovani (l’età media è 56,8).

Per quanto riguarda la partecipazione media alle riunioni del board, i tassi più alti si rilevano nelle imprese controllate dallo Stato, i cui amministratori partecipano in media al 93% circa delle riunioni.

Alcune caratteristiche degli amministratori nelle società quotate italiane per identità dell’azionista di controllo (cd. ultimate controlling agent)

(situazione al 31 dicembre 2012)

Fonte: elaborazioni su dati Consob e sulle relazioni sul governo societario delle società italiane con azioni ordinarie quotate sull’Mta pubblicate nel 2013 per l’esercizio 2012. I dati si riferiscono alle società per le quali erano disponibili le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (241 su 251 società quotate). 1 Società non rientranti in nessuna delle categorie precedenti (ad esempio, imprese controllate sia da istituzioni finanziarie sia da famiglie). 2 Società per le quali non è possibile individuare un controllore.

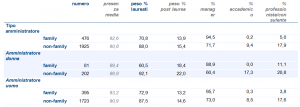

Alcune interessanti evidenze emergono classificando gli amministratori in base alla presenza o meno di una relazione con l’azionista di controllo. Più in particolare, sono stati classificati come “family” gli amministratori che risultano essi stessi azionisti di controllo ovvero che sono a questi legati da rapporti di parentela. Complessivamente, sono 476 gli amministratori classificabili come family, a fronte dei 1.925 amministratori non-family.

I dati sulla presenza alle riunioni del board evidenziano come gli amministratori family partecipino più frequentemente alle riunioni rispetto ai non-family (con una media rispettivamente del 92,6 e del 90,8%). Distinguendo gli amministratori in base al genere emerge che la maggiore partecipazione degli amministratori family è dovuta prevalentemente agli uomini. Infatti, tra gli uomini, i family si caratterizzano per un tasso di partecipazione più elevato dei non-family.

Con riferimento al grado di istruzione, il peso degli amministratori laureati e di coloro che hanno conseguito un titolo di studio post-laurea è maggiore tra i non-family: l’88% di questi è laureato (70,8% per i family) e, tra i laureati, il 15,4% ha conseguito un master e/o un dottorato (13,9% per i family). Le differenze in termini di istruzione sono particolarmente evidenti per le donne: il 92% delle donne prive di legami con l’azionista di controllo ha conseguito la laurea, a fronte del 60,5% per le donne family.

Per quanto riguarda il profilo professionale, risulta prevalente quello manageriale sia tra gli amministratori family sia tra i non-family. Tuttavia, mentre i primi sono quasi esclusivamente manager (nel 94,5% dei casi), i secondi sono spesso anche professionisti/consulenti (nel 17,9% dei casi) o accademici (nel 9,4% dei casi). Inoltre, le evidenze mostrano che gli amministratori donna non legati all’azionista di controllo presentano più raramente degli uomini non-family un profilo professionale di tipo manageriale (60,4% versus 73%) e più frequentemente siano membri dell’accademia (17,3% versus 8,5%) o professioniste (20,8% versus 17,6%).

Presenza media alle riunioni del board degli amministratori nelle società quotate italiane

(situazione al 31 dicembre 2012)

Fonte: elaborazioni su dati Consob. I dati si riferiscono alle società per le quali erano disponibili le relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari (241 su 251 società quotate).

La Compliance, quale funzione incaricata della gestione del rischio di non conformità, è stata istituita dalla Banca d’Italia con le Diposizioni di Vigilanza n. 688006 del 10 luglio 2007, in cui vengono dettati i principi generali, le finalità ed i primari compiti della stessa. Il predetto impianto normativo, successivamente aggiornato dalla Circolare n. 263 di Banca d’Italia – 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 (Capitolo 7), è intervenuto sul Sistema dei Controlli Interni con l’obiettivo di rafforzare la capacità delle banche di presidiare i rischi aziendali. L’evoluzione normativa tuttavia ha generato alcune criticità circa la definizione del perimetro operativo-normativo della Funzione, con conseguenti incertezze in tema di struttura organizzativa degli intermediari e del complessivo Sistema dei Controlli Interni, soprattutto per gli intermediari di dimensioni contenute. In particolare, ferme restando le responsabilità previste dal provvedimento, le banche dovranno valutare se: (i) attribuire parte dei controlli in capo a funzioni interne specializzate, (ii) procedere con una eventuale esternalizzazione (iii) attribuire tutti i controlli in capo alla Compliance. Scelta, quest’ultima, che appare di difficile applicazione.

1. Evoluzione normativa

Banca d’Italia con le Diposizioni di Vigilanza n. 688006 del 10 luglio 2007 istituisce la Funzione di conformità alle norme (c.d. Compliance), incaricata della gestione del rischio di non conformità, definendo il rischio di non conformità alle norme come “il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina, ecc.)”.

Le Disposizioni delineano i principi di carattere generale diretti ad individuare le finalità ed i compiti della Funzione di conformità sia in termini di adempimenti che di aree di intervento e caratteristiche.

In tema dei principali adempimenti, le Disposizioni prevedono:

a) l’identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;

b) la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;

c) la predisposizione di flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte (gestione del rischio operativo e revisione interna);

d) la verifica dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformità.

In tema di aree di intervento, le Disposizioni prevedono il coinvolgimento delle Compliance:

– nella valutazione ex-ante della conformità alla regolamentazione, applicabile a tutti i progetti innovativi che la banca intende intraprendere;

– nella verifica della coerenza del sistema premiante aziendale nel rispetto di tutta la regolamentazione interna ed esterna;

– in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità, fornendo un servizio di consulenza e assistenza nei confronti degli organi di vertice nonché nelle attività di formazione del personale in tema di rispetto delle norme.

In tema di caratteristiche, l’Autorità di Vigilanza ha previsto requisiti soggettivi di indipendenza, autorevolezza e professionalità della Funzione di conformità e delle risorse attribuite alla stessa.

L’impianto normativo ha subito notevoli cambiamenti con l’introduzione della Circolare n. 263 di Banca d’Italia e del successivo 15° aggiornamento del 2 luglio 2013, che ha apportato, con il nuovo Capitolo 7, un intervento sul Sistema dei Controlli Interni, con l’obiettivo del rafforzamento della capacità delle banche di presidiare i rischi aziendali, ampliando ulteriormente il perimetro delle attività della Funzione.

In particolare, in ragione delle suddette modifiche normative, la Compliance dovrà assicurare, secondo un approccio risk based, il presidio del rischio di non conformità relativamente a tutte le norme applicabili alle banche, prevedendo una particolare graduazione degli adempimenti in relazione (i) al rilievo che le singole norme hanno per l’attività svolta; (ii) alle conseguenze delle eventuali violazioni; (iii) all’esistenza, all’interno della banca, di altre forme di presidio specializzato.

2. Il perimetro di attività nella nuova circolare 263: profili soggettivi e profili oggettivi

Come già enunciato nel precedente articolo di Michele Bonollo e Nicola Andreis in [5], la Funzione di Conformità rientra nella più ampia previsione del Sistema dei Controlli Interni, inteso come l’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, della affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali.

La Compliance, al fine di realizzare i predetti obbiettivi, collabora con le altre funzioni coinvolte nel Sistema dei Controlli o designate da specifiche norme (Risk Management, Internal Audit, Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Responsabile del trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e Responsabile in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008) ricercando le massime sinergie possibili ed istituendo uno scambio reciproco di flussi informativi.

Infine, collabora con le altre funzioni presenti in azienda anche allo scopo di sviluppare le proprie metodologie di gestione del rischio in modo coerente con le strategie e l’operatività aziendale, disegnando processi conformi alla normativa e prestando costante ausilio consultivo.

Premesse le dette intersezioni soggettive della Compliance con le altre funzioni, con riferimento al profilo oggettivo delle attività della stessa, si evidenzia che, ai fini della valutazione del rischio di non conformità, gli ambiti core della funzione di Compliance sono: attività bancaria e servizi di investimento; la gestione dei conflitti di interesse; la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore. Si veda quanto ribadito in [5].

In particolare, con riferimento all’attività bancaria, i controlli di conformità maggiormente rilevanti sono:

– Provvedimento della Banca d’Italia del 15 febbraio 2010 in materia di trasparenza dei servizi bancari;

– L. n. 108/1996 e ss. mm. ii. in materia di contrasto all’usura;

– L. n. 262/2005 e ss. mm. ii. In materia di tutela del risparmio;

– D.Lgs. n. 164/2007 e ss. mm. ii. in materia di MiFID – Markets in Financial Instruments Directive;

– D.Lgs. n. 11/2010 e ss. mm. ii. in materia di PSD – Payment Services Directive;

– Circolare Banca d’Italia n. 263/2006, 15° aggiornamento – In materia di Business Continuity;

– D.Lgs n. 231/07 e ss. mm. ii. – In materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;

– D.Lgs. n. 231/01 e ss. mm. ii. – In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

– D.Lgs. n. 196/03 e ss. mm. ii. – In materia di privacy e protezione dei dati personali;

– D.Lgs n. 141/10 e ss. mm. ii. – In materia di contratti di credito ai consumatori;

– Circolare Banca d’Italia n. 263/2013, 15° aggiornamento – In materia di sicurezza informatica (ICT compliance);

– D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. – In materia di sicurezza sul posto di lavoro.

Il 15° aggiornamento ha inoltre introdotto un esplicito riferimento al presidio del rischio di non conformità alla normativa fiscale, richiedendo alla Funzione di definire le procedure volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale e di verificare l’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il rischio di non conformità.

Considerata l’ampiezza del perimetro di attività appena descritto, gli intermediari sono nuovamente chiamati ad interrogarsi sulle scelte organizzative da porre in essere al fine di individuare soluzioni ottimali per raggiungere il miglior compromesso tra quantità e qualità degli adempimenti in capo alla Funzione. L’esigenza è particolarmente sentita dagli intermediari di dimensioni più contenute che devono fare i conti con numerosi ed onerosi adempimenti nonostante le risorse limitate.

I possibili scenari organizzativi sembrerebbero prevedere:

- 1. l’attribuzione in capo alla Funzione di conformità di tutte le attività previste dalla normativa;

- 2. l’attribuzione di parte dei controlli di conformità a forme di presidio specializzato all’interno della banca;

- 3. l’esternalizzazione della funzione di conformità o di parte delle sue attribuzioni[1].

Ferme restando tali possibilità di scelta organizzativa, è bene precisare che la responsabilità delle attività rimane comunque in capo alla Compliance. Invero, laddove quest’ultima collabori con le Funzioni specialistiche incaricate (cc.dd. presidi specializzati), risulta comunque responsabile della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della individuazione delle relative procedure, con l’obbligo di procedere alla verifica dell’adeguatezza delle stesse, al fine di prevenire possibili rischi di non conformità.

Di maggiore complessità appare l’ipotesi di attribuzione in capo alla Funzione di conformità di tutti i controlli previsti dalla normativa. In ragione sia della contrazione della reddittività, che non sempre permette un adeguato dimensionamento della Funzione, sia delle specializzazioni che richiedono conoscenze e competenze specialistiche che graverebbero sulla attività della Funzione inficiandone l’efficienza. Soprattutto, se da un lato la normativa ammette il principio di proporzionalità, dall’altro le citate competenze specialistiche, sia normative sia di processo, richiederebbero in astratto un dimensionamento di risorse “potenzialmente utili” ma spesso non necessarie, del tutto incompatibile con le strutture di costo sostenibili. Una parziale soluzione a questo è costituita, soprattutto nelle attività ex-ante rispetto a nuovi prodotti, reclami, ecc., dal ricorso più frequente a consulenze esterne una tantum, con però la conseguente perdita di know how e controllo.

La presenza di conoscenze specialistiche all’interno di altre unità organizzative già presenti nella struttura aziendale permetterebbe di perseguire la strada dell’attribuzione di parte dei controlli di conformità a forme di presidio specializzato all’interno della banca, che dovranno agire secondo le metodologie di valutazione dei rischi definite dalla Compliance, che ricoprirà quindi un ruolo maggiormente “manageriale”. In tale caso il modello di conformità della banca dovrà definire puntualmente le responsabilità attribuite ai presidi specializzati e gli ambiti normativi di competenza.

Al riguardo, il processo per l’individuazione dei controlli da attribuire ai presidi specializzati potrebbe prevedere:

- 1. identificazione delle norme applicabili e conseguente analisi d’impatto;

- 2. identificazione delle procedure per la prevenzione del rischio ed analisi della loro adeguatezza;

- 3. valutazione dell’efficacia degli adeguamenti organizzativi;

- 4. predisposizione di appositi flussi informativi nei confronti della Compliance.

Rimane infine possibile l’eventualità dell’esternalizzazione della Funzione o di parte delle sue attribuzioni, nel rispetto delle stringenti condizioni poste dal quadro normativo, tra le quali rilevano: la definizione degli obiettivi; la metodologia e la frequenza dei controlli; le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata ed agli organi aziendali sulle verifiche effettuate, nonché severi requisiti soggettivi, tra cui, principalmente, l’indipendenza.

Per completezza, riguardo al quadro normativo di riferimento, rileviamo che è intervenuta l’ulteriore Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 che, in materia di Funzione di conformità, ha previsto una breve nota secondo la quale “la funzione di conformità verifica l’esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna” [cfr. Parte Terza, Capitolo 1, Sezione VII Circolare n. 285/2013, attuativa della Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e Regolamento UE n. 575/2013 (CRR)].

In conclusione, quindi, si rileva da parte del legislatore sia europeo che nazionale un’attenzione crescente riservata alla Compliance, nonché la tendenza ad attribuire a quest’ultima Funzione molteplici ed onerose attività, che risultano di difficile applicazione per la necessità di figure specializzate in materia, nonché, in fine, a causa di una non sempre pronta recezione dei continui cambiamenti normativi da parte degli intermediari. Sul punto si osservi che non si esclude che, in ragione delle recentissime novità normative della CRR e della CRD IV, l’Autorità di Vigilanza potrà intervenire ancora conferendo nuove attività in capo alla Funzione di conformità, aggravandone ulteriormente gli obblighi ed il relativo carico.

3. Compliance e Risk Mgt: complementarietà o rischio di intersezione?

Non solo gli ambiti delle funzione di Compliance appaiono di difficile ottimizzazione, ma anche temi quali l’integrazione con le altre funzioni di controllo di II livello, tipicamente il Risk Mgt, non sono del tutto risolte nelle banche italiane.

Per meglio chiarire è in questo caso utile fare riferimento ad un esempio concreto, in particolare uno degli ambiti core della Compliance, cioè quello dei conflitti di interesse.

Tale tema, già disciplinato dall’art.136 del TUB e dall’art.2391 del codice civile, troviamo la più ampia articolazione nel Titolo V, capitolo 5 della circolare 263. In tale disciplina, sono posti anche alcuni limiti di assunzione di attività di rischio e trasferimenti di risorse verso i soggetti collegati. I soggetti collegati sono costituiti dall’insieme più ristretto delle parti correlate (amministratori, sindaci, alta direzione) e dei soggetti connessi (parenti, affini, società partecipate/partecipanti).

Torniamo al tema del coordinamento tra funzioni di Compliance e di Risk Management. La definizione di un processo deliberativo speciale per le operazioni con i soggetti collegati è certo un tema di Compliance, come pure la verifica e il disegno del processo di acquisizione dei dati e dei legami anagrafici degli amministratori.

D’altra parte, la misura delle attività di rischio (RWA), come pure la calibrazione di limiti interni per le operazioni con i soggetti collegati è viceversa un argomento su cui sono nette le competenze e i ruoli del Risk Mgt, in coerenza con il più generale RAF (Risk Appetite Framework, si veda [5]) richiesto dalla circolare 263.

Se sono chiare le specificità sopra dette, è però difficile nel concreto trovare la migliore sinergia di processo e di ruoli tra le due funzioni, senza incorrere in rallentamenti, duplicazioni, inevitabili frizioni.

L’ambito dei conflitti di interesse qui utilizzato come esempio è talmente vasto da richiedere approfondimenti a parte.

Sulla questione più generale della collaborazione tra le funzioni di controllo, riteniamo che non sia auspicabile una ulteriore ricerca di specifiche esaustive da parte della normativa, ma sia invece perseguibile una fase di auto assestamento in cui le banche, secondo fasce dimensionali e con il continuo confronto, riescano a convergere verso opportune best practices.

Riferimenti:

[1] Banca d’Italia (2007), Disposizioni di Vigilanza n. 688006 – La funzione di conformità (compliance)

[2] Banca d’Italia (2013), La nuova Vigilanza Prudenziale per le Banche, Circ.263 15^ Aggiornamento

[3] Banca d’Italia (2013), “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Circ.285.

[4] Banca d’Italia (2013), “Sistema dei Controlli Interni, Sistema Informativo e Continuità Operativa. Resoconto della Consultazione”.

[5] Michele Bonollo, Nicola Andreis, “Il Sistema dei Controlli Interni nella nuova circolare 263 e le scadenze 2014. Eccesso di regolamentazione o utile Opportunità?” .

[1] Possibilità ammessa, di norma, per le sole banche classificate, a fini SREP, nella macro-categoria 4 (Cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, “Guida per l’attività di vigilanza”, Sezione I, Capitolo I.5. )

Il Comitato congiunto delle tre organizzazioni di supervisione europea (EBA, ESMA ed EIOPA) ha aperto una consultazione sui rischi di concentrazione e per le transazioni intra-gruppo all’interno di conglomerati finanziari. L’obiettivo è comprendere quali di tali rischi siano da considerare come significativi.

La consultazione si concluderà il 24 ottobre 2014.

L’ESMA ha aperto una consultazione per il calcolo del rischio di controparte negli ‘Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)’. La norma prevede che lle UCITS possano agire sui mercati dei derivati, ma che solo gli scambi di derivati Over The Counter vengano tenuti in considerazione nel calcolo del rischio di controparte; la discussione verte dunque sui metodi tramite cui limitare tali rischi.

Comunicato stampa

Documento per la discussione

Il Consiglio dell’UE ha approvato una nuova direttiva per i fondi di investimento. La direttiva enumera nuove entità che hanno diritto ad agire nell’ambito degli ‘undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)’ e specifica gli obblighi dei depositanti in caso di perdite di uno strumento finanziario detenuto in custodia.

Il Consiglio dell’UE ha approvato nuove norme al fine di aumentare la sicurezza nel sistema di regolamentazione titoli e per aprire il mercato ai servizi dei CSD. Il nuovo regolamento prevede che tutti i valori mobiliari vengano registrati in forma elettronica prima di poter essere scambiati sui mercati regolamentati.

La situazione patrimoniale delle banche italiane continua a peggiorare: le sofferenze lorde bancarie hanno raggiunto a maggio 168,5 mld di €, in aumento del 24% su base annua. Diminuisce invece il calo dei prestiti a giugno, al -2,2%, contro il -3,1% del mese precedente.

Per ulteriori informazioni, leggere qui.