Bitcoin, the world’s largest cryptocurrency by market capitalization, has once again come into contact with a greater crypto market sell-off…

Executive Summary

E’ giunto a conclusione il lungo percorso di consultazione e affinamento tecnico, con relativo rinvio della entrata in vigore, che ha portato alla nuova disciplina sui rischi di mercato nel framework di Basilea, nota come FRTB, Fundamental Review del Trading Book. La versione pubblicata nel mese di febbraio tiene conto di vari aspetti emersi nel corso delle consultazioni. Nel paper cercheremo di dare conto di tali nuovi elementi con alcune riflessioni finali.

1 Necessità dell’FRTB e breve review storica

Il nuovo impianto FRTB è stato originato nella sua genesi da varie motivazioni, di cui riassumiamo le principali:

- Necessità di superare la over reaction alla crisi generata con la normativa detta di Basilea 2.5, con evidenti errori logici introdotti in tale ambito quali la somma tra VaR e StressedVaR e l’introduzione dell’IRC, specie per le banche che avevano validato i modelli interni, con un aggravio quindi di requisiti di capitale per le banche che al contrario erano più in grado di misurare correttamente i rischi. Si veda [8] e [9]

- La transizione dal VaR come misura di rischio all’Expected Shortfall (ES), per la sua migliore capacità di cogliere le perdite sulla coda negativa e migliori proprietà teoriche. Si veda [1], [2].

- La volontà di mettere a punto anche per le banche che utilizzano i modelli standard, che ricordiamo sono la più parte, di modelli di misura più risk sensitive, cioè più rappresentativi delle posizioni e delle esposizioni del portafoglio

La prima versione apparentemente definitiva del nuovo framework è stata pubblicata nel dicembre 2016, si veda [4].

In seguito sono stati condotti con la comunità finanziaria numerosi passi di affinamento e modifica, che hanno portato alla versione di febbraio 2019 [3].

Sintetizzando e omettendo per motivi di spazio varie questioni legate al processo di validazione e al confine banking book / trading book, il primo di questi punti è relativo alla (affermata) eccessiva complessità dei nuovi modelli standard, che chiedono alle banche una precisa tassonomia granulare dei fattori di rischio e dei prodotti, e una capacità di calcolare le sensitivities (delta, vega, gamma) sotto precise ipotesi, aggregando poi i rischi con opportune matrici di correlazione, in condizioni normali e stressate.

Questo ha portato alla proposta di un cosiddetto modello R-SBM, Reduced standard model, particolarmente semplice, diremo quasi grossolano, per banche con operatività finanziaria molto limitata. Si veda [5].

La seconda questione è alquanto tecnica, e riguardava per le banche con modelli interni i test di profit and loss attribution (PLA), ritenuti da molte banche non corretti, in quanto suscettibili di determinare per le banche stesse esiti negativi in qualche modo ingiustificati.

Ricordiamo che con PLA si intende la verifica che le P&L calcolate dai sistemi di risk management siano quanto più possibili prossime a quelle determinate dai sistemi di front office su cui si basano il reporting giornaliero, la contabilità e il bilancio.

Questo è un fatto forse poco comprensibile ai non addetti ai lavori, ma è noto e rilevante per chi ha esperienza pratica.

In sostanza in molte banche di grandi dimensioni vi sono più sistemi di front office (anche 3 o 4) specializzati in varie operatività, per esempio per execution sui mercati quotati, o per derivati OTC interest rate, equity, ecc.

A valle di questi sistemi vi è una unica piattaforma di misura dei rischi che funge da collettore e aggregatore di tutte le posizioni, infine calcolatore del rischio. Si tratta quindi di un approccio duale, che se da un lato è molto costoso nella sua logica di “doppio binario”, dall’altro preserva il principio generale di indipendenza della funzione di risk management dalle funzioni di linea. Perché vi possono essere dunque differenze nel calcolo delle P&L tra i due livelli? Molte le cause:

- Errori nelle interfacce informatiche che trasformano le posizioni e i portafogli dei sistemi di front office per il loro caricamento nella piattaforma di risk management

- Diversità nei market data che alimentano i sistemi, causa diversi providers, diverso freeze temporale dei parametri, ecc.

- Fattori di rischio che per semplicità il processo di risk management potrebbe non considerare

- Diversità nelle librerie di pricing degli strumenti finanziari, o nei modelli o nella calibrazione dei relativi parametri.

Tornando a FRTB, e indicando con PLR le P&L calcolate dal sistema di risk management, e con PLF quelle di front office (la normativa le definisce “ipotetiche” ma ci sembra veramente poco azzeccato), i test PLA erano specificati nella versione 2016 del framework in base a due metriche da calcolare su opportuna finestra storica, cioè:

- Media(PLR – PLF) / Varianza(PLF), vincolo nel range [-10%,+10%]

- Varianza (PLR – PLF) / Varianza(PLF), vincolo nel range [0%,+20%]

Il senso concettuale dei test è evidente. La componente di P&L non spiegata, cioè (PLR – PLF), deve essere piccola in media e variabilità rispetto al fenomeno “vero”, cioè PLF.

Bene, in vari contesti (EBF, European Banking Federation, ABI, riviste di settore) alcune banche di grandi dimensioni hanno sostenuto come questi test determinassero esiti negativi tanto più spesso quanto più in portafogli a basso rischio, cioè con variabilità delle P&L, per costruzione aritmetica degli indicatori. Effetto questo non desiderabile. Ne sono seguite numerose istanze nei gruppi di lavoro congiunti delle banche europee e relative richieste alle authorities per una revisione.

2 Principali evoluzioni della versione definitiva FRTB

Vediamo quindi come l’ultima versione del framework FRTB ha definito gli aspetti di maggiore critica emersi nel dibattito internazionale

2.1 Modelli standard semplificati per banche con limitata operatività

Dell’argomento si occupa diffusamente il paragrafo 40 del paper, viene definito SSA, simpliefied standardized approach il metodo. Rileviamo gli aspetti salienti:

- Il metodo di calcolo rimane quello di Basilea 2 e 2.5. Rispetto al paper [5] del 2017, non viene quindi adottato un metodo ancora più semplice ma si conferma quello già noto alle banche, basato su tassonomie dei fattori di rischio e algoritmi di calcolo di complessità “intermedia”

- Il capital charge non è

però quello determinato con le regole di Basilea 2 e 2.5, ma viene incrementato secondo i seguenti

fattori moltiplicativi (scaling factor)

- Rischio di tasso: 1.30 (+30%)

- Rischio cambio: 1.20 (+20%)

- Rischio equity: 3.50 (+250%)

- Le regole per cui una

banca può essere ammessa al metodo SSA si baseranno, secondo soglie non ancora

definitive, su 2 indicatori di rilevanza, assoluta e relativa, del trading book

della banca stessa, da soddisfare congiuntamente:

- Controvalore del trading book. Esempio: sotto 1 bn €

- Quota dei rischi di mercato rispetto ai rischi globali di I pilastro (credito, mercato, operativo). Esempio: sotto il 10%.

2.2 Test PLA per i modelli interni

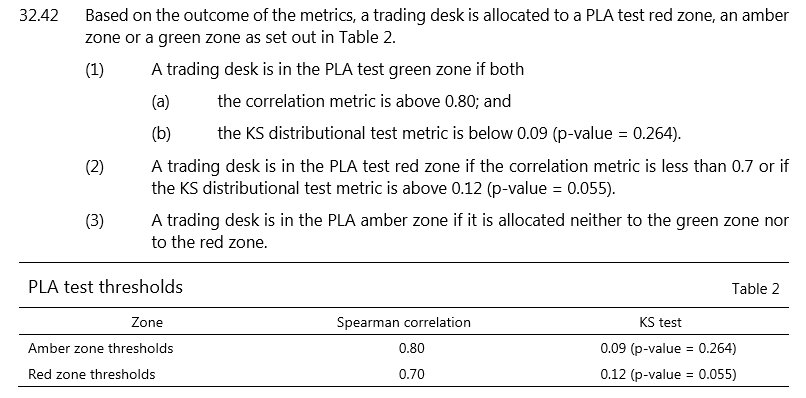

Su questo aspetto il comitato ha definito due metriche di impostazione più strettamente statistica

- Misura della correlazione dei ranghi di Spearman di PLR(t) vs PLF(t), così da catturare se via sia la stretta connessione auspicata tra le due

- Test di Kolmogorov-Smirnov di vicinanza tra le due distribuzioni. Questo test misura la distanza tra le due funzioni di ripartizione empirica, per cui è nota la distribuzione asintotica se provengono dallo stesso modello probabilistico e con opportune soglie di accettazione/rifiuto consente di discriminare se un campione proveniente da un fenomeno stocastico (in questo caso PLR(t)) è compatibile con un modello teorico che lo genera, in questo caso PLF(t).

Le due statistiche-test sono combinate per definire zone verdi, gialle, rosse, che per comodità riportiamo direttamente dal framework [3].

In sostanza, entrambi i test devono avere un buon risultato (alta correlazione tra i campioni, bassa distanza tra le distribuzioni delle P&L) per essere in zona verde di piena accettazione.

3 Alcune riflessioni

Il nuovo impianto FRTB di recente ha disciplinato in modo pressoché definitivo le questioni rimaste aperte da alcuni anni per giusto scetticismo della comunità finanziaria e internazionale.

L’ultima versione pubblicata del framework ci sembra abbia risolto in modo più che soddisfacente i limiti che erano emersi.

Per quanto riguarda i modelli standard, si tiene conto che per molte banche di limitata operatività il modello standard principale di FRTB sarebbe stato un sovra impianto di complessità francamente eccessiva. D’altronde il cosiddetto modello ridotto del 2017 era fin troppo grossolano. Bene quindi avere mantenuto le regole di calcolo di Basilea 2, però appesantite nel capital charge dalla applicazione dello scaling factor. Con la normativa di Basilea 2.5 le banche con modello standard, e quindi minori investimenti in modelli, risorse, tecnologie, erano ingiustamente favorite rispetto alle banche con modelli standard.

Per quanto riguarda i modelli interni e i test di profit and loss attribution, le nuove misure si caratterizzano per un più rigoroso impianto statistico.

Infine, non ne abbiamo qui parlato in quanto già previsto nel framework FRTB del 2016, va ricordata la positiva eliminazione del requisito IRC, che determinava un double counting tra rischio spread e rischio downgrade nei portafogli di bond ed equity, in favore del DRC, default risk charge, e soprattutto la sua applicazione anche alle banche con modello standard, che anche in questo ambito erano state inopportunamente avvantaggiate con la normativa Basilea 2.5.

Per concludere, quindi, il nuovo framework FRTB, pur nelle difficoltà implementative e nei dettagli oggetto di futura regulation e standard tecnici, appare ora come un sistema organico e coerente secondo i necessari principi di proporzionalità.

Riferimenti

[1] Acerbi C., Tasche D. (2001), “On the coherence of the Expected Shortfall”.

[2] Acerbi C., Szekely B “Backtesting Expected Shortfall”, MSCI Research paper.

[3] Basel Committee on Banking Supervision (2019), “Minimum capital requirements for market risk”, paper 457.

[4] Basel Committee on Banking Supervision (2016), “Minimum capital requirements for market risk”, paper 352.

[5] Basel Committee on Banking Supervision (2017), “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements”, paper 408.

[6] Basel Committee on Banking Supervision (2014), “Fundamental review of the trading book: outstanding issues”, paper 305.

[7] Basel Committee on Banking Supervision (2013), “Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework”, paper 265.

[8] Basel committee on Banking Supervision (2009), “Revisions to the Basel II market risk framework – final version”, paper 158.

[9] Basel Committee on Banking Supervision (2009), “Guidelines for computing capital for incremental risk

in the trading book”, paper 159.

[10] EUROPEAN PARLIAMENT (2013), “REGULATION (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation”.

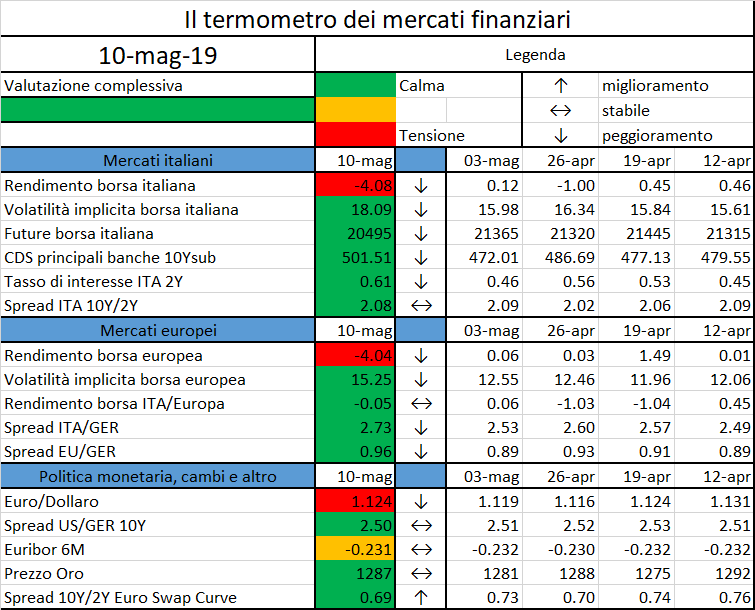

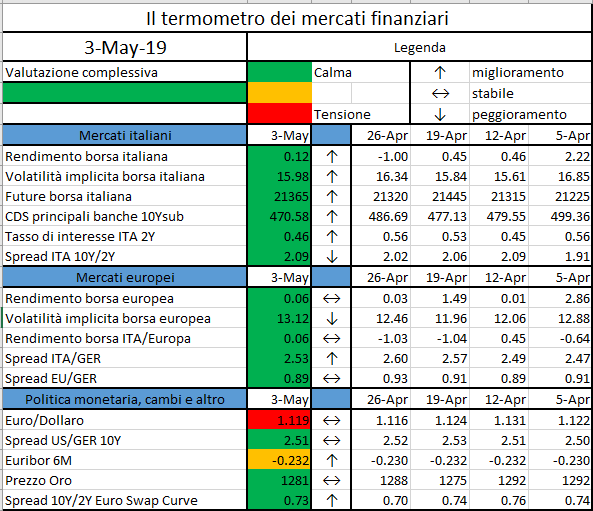

L’iniziativa di Finriskalert.it “Il termometro dei mercati finanziari” vuole presentare un indicatore settimanale sul grado di turbolenza/tensione dei mercati finanziari, con particolare attenzione all’Italia.

Significato degli indicatori

- Rendimento borsa italiana: rendimento settimanale dell’indice della borsa italiana FTSEMIB;

- Volatilità implicita borsa italiana: volatilità implicita calcolata considerando le opzioni at-the-money sul FTSEMIB a 3 mesi;

- Future borsa italiana: valore del future sul FTSEMIB;

- CDS principali banche 10Ysub: CDS medio delle obbligazioni subordinate a 10 anni delle principali banche italiane (Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, Banco BPM);

- Tasso di interesse ITA 2Y: tasso di interesse costruito sulla curva dei BTP con scadenza a due anni;

- Spread ITA 10Y/2Y : differenza del tasso di interesse dei BTP a 10 anni e a 2 anni;

- Rendimento borsa europea: rendimento settimanale dell’indice delle borse europee Eurostoxx;

- Volatilità implicita borsa europea: volatilità implicita calcolata sulle opzioni at-the-money sull’indice Eurostoxx a scadenza 3 mesi;

- Rendimento borsa ITA/Europa: differenza tra il rendimento settimanale della borsa italiana e quello delle borse europee, calcolato sugli indici FTSEMIB e Eurostoxx;

- Spread ITA/GER: differenza tra i tassi di interesse italiani e tedeschi a 10 anni;

- Spread EU/GER: differenza media tra i tassi di interesse dei principali paesi europei (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Olanda) e quelli tedeschi a 10 anni;

- Euro/dollaro: tasso di cambio euro/dollaro;

- Spread US/GER 10Y: spread tra i tassi di interesse degli Stati Uniti e quelli tedeschi con scadenza 10 anni;

- Prezzo Oro: quotazione dell’oro (in USD)

- Spread 10Y/2Y Euro Swap Curve: differenza del tasso della curva EURO ZONE IRS 3M a 10Y e 2Y;

- Euribor 6M: tasso euribor a 6 mesi.

I colori sono assegnati in un’ottica VaR: se il valore riportato è superiore (inferiore) al quantile al 15%, il colore utilizzato è l’arancione. Se il valore riportato è superiore (inferiore) al quantile al 5% il colore utilizzato è il rosso. La banda (verso l’alto o verso il basso) viene selezionata, a seconda dell’indicatore, nella direzione dell’instabilità del mercato. I quantili vengono ricostruiti prendendo la serie storica di un anno di osservazioni: ad esempio, un valore in una casella rossa significa che appartiene al 5% dei valori meno positivi riscontrati nell’ultimo anno. Per le prime tre voci della sezione “Politica Monetaria”, le bande per definire il colore sono simmetriche (valori in positivo e in negativo). I dati riportati provengono dal database Thomson Reuters. Infine, la tendenza mostra la dinamica in atto e viene rappresentata dalle frecce: ↑,↓, ↔ indicano rispettivamente miglioramento, peggioramento, stabilità rispetto alla rilevazione precedente.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa pagina sono esclusivamente a scopo informativo e per uso personale. Le informazioni possono essere modificate da finriskalert.it in qualsiasi momento e senza preavviso. Finriskalert.it non può fornire alcuna garanzia in merito all’affidabilità, completezza, esattezza ed attualità dei dati riportati e, pertanto, non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno legato all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questa pagina. I contenuti presenti in questa pagina non devono in alcun modo essere intesi come consigli finanziari, economici, giuridici, fiscali o di altra natura e nessuna decisione d’investimento o qualsiasi altra decisione deve essere presa unicamente sulla base di questi dati.

Hester M. Peirce, a member of the Securities and Exchange Commission, is worried that the regulator is moving too slowly for the crypto ecosystem…

Binance, the biggest crypto exchange by volume, was hacked on Tuesday. The hacker took $40 million or 7000 BTC…

The Basel Committee on Banking Supervision today issued the Sixteenth progress report on adoption of the Basel regulatory framework…

Today’s updates include DVC data and calculations for the period 1 April 2018 to 31 March 2019, the period of 1 March 2018 to 28 February 2019…

Martedì 21 maggio alle ore 18.30 ti invitiamo a partecipare alla presentazione della 10^ edizione del Percorso Executive in Finanza Quantitativa, a cura del Direttore, Prof. Emilio Barucci.

Il Percorso Executive in Finanza quantitativa partirà a novembre 2019 aggiornato nelle tematiche e nella struttura per stare al passo con le continue evoluzioni e richieste del mercato.

Il percorso, in formato part-time verticale (lezioni giovedì, venerdì e sabato) è strutturato in 6 moduli didattici + un Project work finale e si avvale di una docenza di accademici provenienti da primarie università italiane e di alcuni dei più noti esperti e professionisti dei mercati finanziari, oltre ai docenti del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.

Per informazioni: [sito]

Le ultime vicende politiche italiane, la Brexit, le scelte commerciali di Trump e il rallentamento economico mondiale hanno scosso nuovamente i rendimenti dei titoli sovrani. L’idea che i mercati siano oramai globali e connessi è comunemente accettata, tuttavia non sempre è facile quantificare il grado d’interconnessione. L’analisi che andremo a illustrare ci permetterà di rilevare come, nel mercato dei titoli di Stato, vi siano shock esogeni che colpiscono alcuni Stati più di altri, mentre alcuni presentano quella che potremmo definire indipendenza sistemica, in altre parole una dinamica scollegata dagli eventi esterni e afferente esclusivamente alle caratteristiche idiosincratiche dello Stato (in gergo tecnico si parla appunto di rischio idiosincratico).

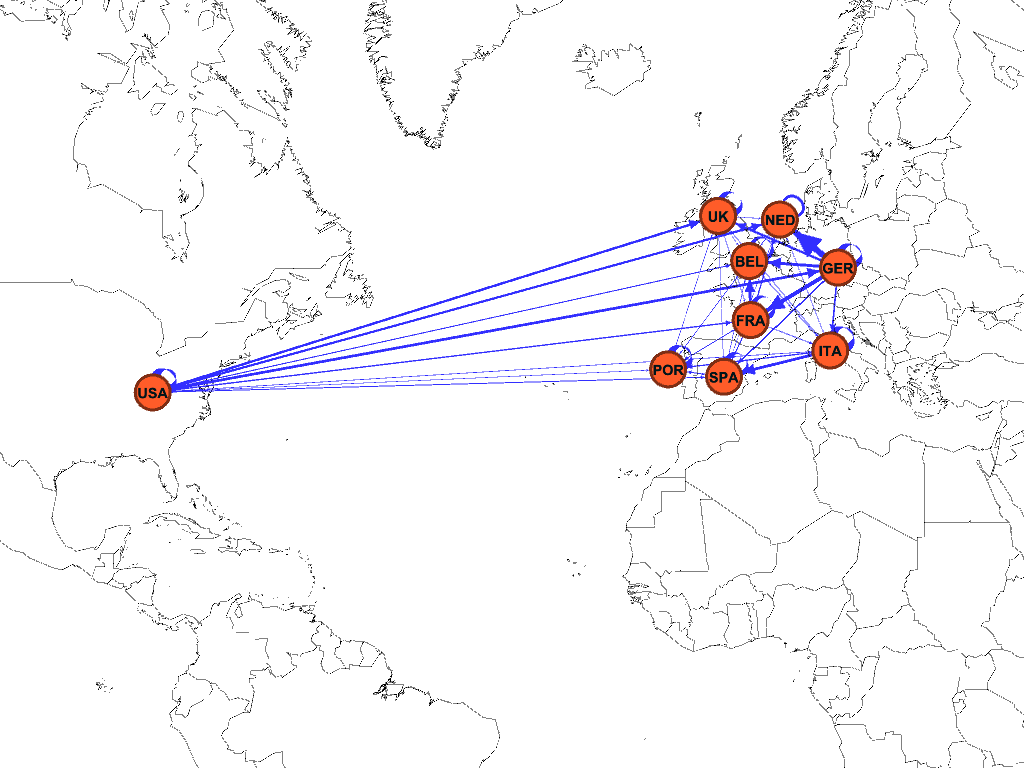

Il campione che abbiamo utilizziamo comprende i cinque paesi UE a più alto PIL (Germania, UK, Francia, Italia, Spagna) più Olanda, Belgio, Portogallo e USA in quanto, come si noterà poi, gli Stati Uniti rappresentano un player determinante all’interno del network europeo.

Al fine di rappresentare lo stato attuale delle interconnessioni che compongono il mercato dei titoli governativi della nostra “rete”, abbiamo utilizzato il metodo di misurazione delle connessioni utilizzato da Diebold e Yilmaz[1], il quale si basa sulla scomposizione di varianze tramite Vector Autoregressive Model e successiva rappresentazione grafica delle correlazioni tra le variabili attraverso nodi e vettori. Questa metodologia, sviluppata nel 2011, ha come obiettivo quello di analizzare l’intensità delle relazioni che s’istaurano all’interno di un campione di elementi omogenei (prezzi azionari, materie prime, prodotti energetici, rendimenti obbligazionari, ecc.) e la concentrazione del sistema nel suo complesso. Sarà infine eseguita un’analisi dinamica[2], volta a monitorare l’andamento dell’indice di connessione del network nel tempo, la quale rifletterà le ripercussioni geo-politiche ed economiche avute negli anni sullo stesso.

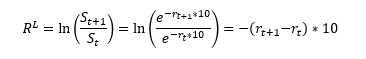

Benché solitamente si usi modellizzare i log-rendimenti calcolati sui prezzi, la nostra serie storica di partenza è quella dei tassi zero coupon a maturity costante dieci anni[3]. La scelta è dovuta al fatto che una serie storica dei prezzi dei bond governativi avente tale caratteristica non è di fatto disponibile. Tuttavia, è possibile ottenere la serie dei log-rendimenti artificialmente tramite la differenza dei tassi zero-coupon. Questo è evidente poiché la serie è a maturity costante e che i log-rendimenti equivalgono a:

dove S è il prezzo dello zero coupon e è il tasso zero coupon. Il segno meno è espressivo del fatto che se da un giorno all’altro il tasso zero coupon sale, allora il prezzo del titolo scende e dunque il log-rendimento è negativo (RL<0) .

Senza voler scendere troppo nei dettagli, la procedura che abbiamo utilizzato consiste nello stimare la volatilità storica sui log-rendimenti giornalieri, per la quale abbiamo usato un GARCH(1,1), e successivamente nel calcolare le correlazioni che sussistono tra i prezzi/ tassi dei titoli governativi del campione applicando un VAR(3) sulle volatilità così ottenute[4].

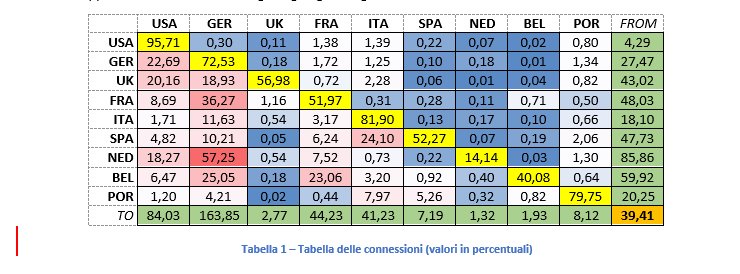

Questo approccio di tipo econometrico ci permette di rilevare l’impatto che, uno shock di tipo idiosincratico (per esempio un evento politico) avvenuto nel paese A, ha sul paese B. L’obiettivo è, appunto, quello di misurare l’effetto che uno shock sulle volatilità di A ha sulla volatilità dei tassi zero coupon del paese B. Dall’applicazione di tale metodologia si giunge al seguente risultato:

La matrice può essere letta sia per riga sia per colonna. Per colonna sono riportati gli shock che ciascun Paese trasmette agli altri Stati del Network: la colonna GER evidenzia l’impatto che uno shock avvenuto sul mercato dei titoli governativi tedeschi ha su USA (=0.30%), UK(=18.93%) e così via.

Analogamente, leggendo la tabella per riga si può individuare l’impatto che lo Stato, cui la riga si riferisce, riceve dagli altri Stati del Network: se prendiamo la riga FRA, questa ci riporta l’influenza che USA(=8.69%), e GER(=36.27%) hanno sulla Francia, quindi gli shock da questo ricevuti.

La diagonale è molto rilevante poiché rappresenta il livello di volatilità idiosincratica, ovvero quella volatilità che è dovuta a vicende interne, dunque scollegate da dinamiche internazionali.

Esemplificativo è il caso degli USA che, a causa della rilevanza delle politiche della FED e della potenza del Dollaro, subisce scarsamente le dinamiche internazionali (ciò si deduce da un valore della cella USA:USA particolarmente rilevante), bensì le detta, come dimostrato dall’elevato valore della cella TO.

Con riferimento all’Italia, anche il Belpaese, probabilmente a causa delle sue peculiari questioni di politica interna, presenta un’elevata volatilità idiosincratica piuttosto che esogena (la cella ITA:ITA presenta un valore molto alto).

La colonna FROM, invece, indica la volatilità che ogni Stato riceve dal sistema nel suo complesso e si ottiene sommando per riga i valori ivi riportati, ad eccezione di quello della diagonale[5]. Infine la riga TO rappresenta l’intensità con cui un paese contribuisce alla volatilità globale del network e si calcola come la somma per colonna, senza considerare lo shock idiosincratico. L’intersezione fra TO e FROM si può interpretare come il livello di volatilità sistemica del network e si ottiene come valore medio di contribuzione di ogni paese nel trasmettere o ricevere shock di volatilità dall’esterno (valore medio riga TO o FROM).

Figura 1: Network e Interconnessioni.

Con l’ausilio grafico del network[6],

rappresentato nella Figura 1, possiamo meglio commentare i valori della Tabella 1.

Germania e USA si presentano come i maggiori contributori alla volatilità del

sistema; molto forte in particolare è l’influenza della Germania sui paesi dell’area

centro-europea (Olanda, Belgio, Francia). Il ruolo degli USA rimane comunque

prevalente se si osserva che la Germania condiziona il mercato americano per lo

0.30%, mentre gli USA influenzano la Germania per un valore pari al 22.69%.

Il Regno Unito si presta a essere influenzato dal Treasury americano e dal Bund

tedesco e non risulta capace di condizionare nessun paese del Network, probabilmente

a causa di diverse dinamiche monetarie/ inflazionistiche rispetto al blocco

Europeo e agli USA.

L’Italia, come detto, risulta poco correlata (il valore della colonna FROM è il

più basso dopo quello degli USA) a causa del suo elevato rischio

idiosincratico. Il suo contributo al rischio sistemico (riga TO) tuttavia è il

quarto più alto, indice che il mercato dei BTP è comunque in grado di influenzare

il network complessivo. Nonostante ciò, questa influenza sembra dirigersi esclusivamente

verso i paesi periferici, in particolare la Spagna: probabilmente questo

fenomeno è dovuto al fatto che i futures sul Btp italiano sono, per questioni

di maggiore liquidità rispetto ai futures iberici, utilizzati dagli operatori

dei paesi periferici per l’hedging delle loro posizioni.

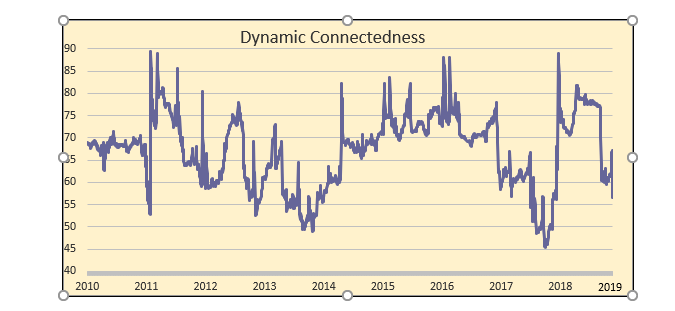

Infine, nella figura 2 è possibile osservare l’evolversi nel tempo del rischio sistemico

del network inteso come la distribuzione nel tempo dell’indice di connessione,

ovvero del valore della cella arancione della Tabella 1. Si

rileva come, dopo la crisi del 2008, la correlazione totale dei prezzi/ tassi

dei titoli di Stato sia stata particolarmente volatile: si passa da una serie

di movimenti ondulatori di media ampiezza tra il 2011-2014, periodo della crisi

greca e degli Stati periferici dell’UE[7], a un

unico ciclo particolarmente lungo, iniziato nel 2014 e terminato a fine 2017. Questo

periodo è stato scaturito da un notevole incremento dell’indebitamento pubblico

causato dall’attuazione di una serie di piani per il salvataggio degli istituti

di credito più in difficoltà, portati sull’orlo del default da un’elevata

numerosità di sofferenze creditizie, soprattutto in Italia. Altri eventi

rilevanti sono stati la Brexit (rappresentata dai due picchi individuati in

data 2016: il voto a giugno e il crollo della sterlina a settembre), la

drastica caduta del prezzo del greggio, l’avvento dei populismi e

dell’euroscetticismo, i quali hanno generato ondate di volatilità sui mercati e

incertezza, comportando anche un incremento degli spread tra i titoli di stato

dei vari Paesi e il Bund. Nel 2018, le politiche commerciali protezionistiche

di Trump, i problemi all’interno dei paesi OPEC e i disaccordi con gli USA, la

gestione dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e la crisi diplomatica

tra Stati Uniti e Cina hanno fatto rialzare l’indicatore del rischio sistemico

a livelli allarmanti. Tuttavia, oggi il valore di tale indicatore sembra

essersi parzialmente stabilizzato, trainato probabilmente dal rally dei listini

globali.

Le ragioni che si nascondono dietro il livello d’interconnessione di una rete sono sicuramente molteplici. Ciò che sembra emergere però è il fatto che in periodi di stress, o comunque di alta volatilità, il livello di rischio sistemico sembra incrementare. La conclusione non banale che se ne può dedurre è quella dell’esistenza di cluster di correlazione, ovvero periodi temporali dove un numero significativo di titoli, tipicamente caratterizzati da dinamiche proprie, si muovono nella stessa direzione, aumentando il rischio di un eventuale “effetto domino”. Come i cluster di volatilità[8], la cui presenza è un fenomeno ben noto nei mercati finanziari, così certi picchi visibili nel livello di rischio sistemico (in figura 2) potrebbero essere spiegati dall’esistenza dei cluster di correlazione. In situazioni di stress, infatti, investitori professionali e istituzioni finanziarie potrebbero essere portati a liquidare massicciamente un ampio ventaglio di titoli da loro detenuti, comportando un incremento della correlazione e dunque del rischio sistemico.

Figura 2: Rischio sistemico del Network (Analisi dinamica)

[1] Diebold Yilmaz, On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms, National Bureau of Economic Research, Cambridge (MA), October 2011.

Tramite una metodologia di rolling si suddivide il campione di analisi in sotto-campioni di ampiezza pari alla lunghezza delle finestre temporali definite a priori (nel nostro caso, 175 giorni)

[3] Le rilevazioni vanno dal 2010 al 2019, osservazioni giornaliere

[4] I valori missing del campione in input sono stati eliminati tramite listwise deletion data la loro scarsa numerosità (circa il 2% del numero di osservazioni totali del dataset)

[5] La somma di tale valore con quello della diagonale deve dare 100%: così è possibile verificare il grado di dipendenza dello Stato al sistema (un elevato valore della colonna FROM rappresenta un livello significativo di connessione col network, segno di come tale Paese possa essere indebolito da un qualsiasi evento avverso esterno)

[8] Si definiscono così dei periodi temporali in cui la volatilità di un certo giorno è positivamente correlata alla volatilità dei giorni precedenti. Detto in altro modo, la probabilità che la volatilità sia alta (bassa) è maggiore se nei giorni che precedono la volatilità è stata alta (bassa).

L’iniziativa di Finriskalert.it “Il termometro dei mercati finanziari” vuole presentare un indicatore settimanale sul grado di turbolenza/tensione dei mercati finanziari, con particolare attenzione all’Italia.

Significato degli indicatori

- Rendimento borsa italiana: rendimento settimanale dell’indice della borsa italiana FTSEMIB;

- Volatilità implicita borsa italiana: volatilità implicita calcolata considerando le opzioni at-the-money sul FTSEMIB a 3 mesi;

- Future borsa italiana: valore del future sul FTSEMIB;

- CDS principali banche 10Ysub: CDS medio delle obbligazioni subordinate a 10 anni delle principali banche italiane (Unicredit, Intesa San Paolo, MPS, Banco BPM);

- Tasso di interesse ITA 2Y: tasso di interesse costruito sulla curva dei BTP con scadenza a due anni;

- Spread ITA 10Y/2Y : differenza del tasso di interesse dei BTP a 10 anni e a 2 anni;

- Rendimento borsa europea: rendimento settimanale dell’indice delle borse europee Eurostoxx;

- Volatilità implicita borsa europea: volatilità implicita calcolata sulle opzioni at-the-money sull’indice Eurostoxx a scadenza 3 mesi;

- Rendimento borsa ITA/Europa: differenza tra il rendimento settimanale della borsa italiana e quello delle borse europee, calcolato sugli indici FTSEMIB e Eurostoxx;

- Spread ITA/GER: differenza tra i tassi di interesse italiani e tedeschi a 10 anni;

- Spread EU/GER: differenza media tra i tassi di interesse dei principali paesi europei (Francia, Belgio, Spagna, Italia, Olanda) e quelli tedeschi a 10 anni;

- Euro/dollaro: tasso di cambio euro/dollaro;

- Spread US/GER 10Y: spread tra i tassi di interesse degli Stati Uniti e quelli tedeschi con scadenza 10 anni;

- Prezzo Oro: quotazione dell’oro (in USD)

- Spread 10Y/2Y Euro Swap Curve: differenza del tasso della curva EURO ZONE IRS 3M a 10Y e 2Y;

- Euribor 6M: tasso euribor a 6 mesi.

I colori sono assegnati in un’ottica VaR: se il valore riportato è superiore (inferiore) al quantile al 15%, il colore utilizzato è l’arancione. Se il valore riportato è superiore (inferiore) al quantile al 5% il colore utilizzato è il rosso. La banda (verso l’alto o verso il basso) viene selezionata, a seconda dell’indicatore, nella direzione dell’instabilità del mercato. I quantili vengono ricostruiti prendendo la serie storica di un anno di osservazioni: ad esempio, un valore in una casella rossa significa che appartiene al 5% dei valori meno positivi riscontrati nell’ultimo anno. Per le prime tre voci della sezione “Politica Monetaria”, le bande per definire il colore sono simmetriche (valori in positivo e in negativo). I dati riportati provengono dal database Thomson Reuters. Infine, la tendenza mostra la dinamica in atto e viene rappresentata dalle frecce: ↑,↓, ↔ indicano rispettivamente miglioramento, peggioramento, stabilità rispetto alla rilevazione precedente.

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa pagina sono esclusivamente a scopo informativo e per uso personale. Le informazioni possono essere modificate da finriskalert.it in qualsiasi momento e senza preavviso. Finriskalert.it non può fornire alcuna garanzia in merito all’affidabilità, completezza, esattezza ed attualità dei dati riportati e, pertanto, non assume alcuna responsabilità per qualsiasi danno legato all’uso, proprio o improprio delle informazioni contenute in questa pagina. I contenuti presenti in questa pagina non devono in alcun modo essere intesi come consigli finanziari, economici, giuridici, fiscali o di altra natura e nessuna decisione d’investimento o qualsiasi altra decisione deve essere presa unicamente sulla base di questi dati.